|

|

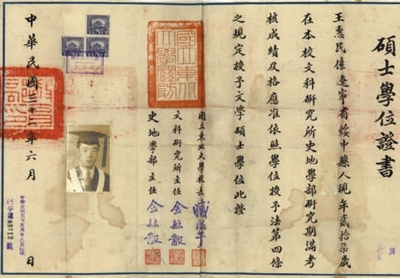

东北大学在四川三台流亡办学时颁发的硕士学位证书。 学校供图

|

走进东北大学校史馆,一张颁发于民国三十二年(1943年)的东北大学硕士学位证书吸引了记者的目光。那年,东北大学仍流亡在四川省三台县,这也是其万里流亡办学的最后一站。 1938年春,东北大学借得三台县旧试院、草堂寺、潼属联立高中一部为东北大学校舍,正式迁往办学。 三台办学时期,东北大学迅速恢复元气,由初到三台时不到300名学生、2个学院,发展到700多名学生、3个学院、1个研究所。这一时期是东北大学流亡办学过程中难得的学术发展高峰,各种学术活动丰富,学术成果丰硕。 1942年,学校东北史地经济研究室改为文科研究所,“以研究东北情形及计划收复东北后之文化及经济建设为第一使命,而教导青年使之认识东北为第二使命”,研究生教育由此发端。东北大学校史馆珍藏的那张硕士学位证书的主人正是在这里就读。 1942年3月,东北大学东北建设设计委员会正式成立,委员会集中专家、教授15人,着手研究制定收复、建设东北的计划与纲领,以备抗战胜利后为国之用。为东北建设设计委员会承担研究工作的,正是年轻的文科研究所。《东北通史》《东北要览》《东北集刊》……一大批研究东北史地、经济的著作、调查报告、学术刊物纷纷面世。 读书不忘抗战,读书为了救国。三台办学时期,东北大学师生秉承爱国传统,成立进步社团,出版进步刊物;组建剧社,编演抗战新剧,以进步文化引导民众、宣传抗战;学生自发组成“中国共产党预备党员小组”。赵纪彬、杨荣国、董每戡等中共党员到东北大学任教,他们竭力支持学生抗日救亡和争取民主的斗争。 本报记者 黄鹏举 余闯 采访整理

|