|

|

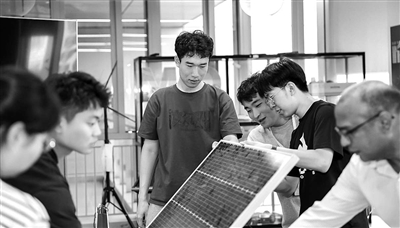

学生进行智能负碳太阳能系统设计与装配

|

|

|

学生在新工科毕业设计展上讨论作品

|

推动新工科教育迭代跃升 从2017年新工科建设“天大行动”到2019年率先发布新工科建设“天大方案”,再到2020年发布《天津大学新工科建设方案2.0》……天津大学认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,加快推动新工科建设迭代跃升,建设交叉融合的人才培养平台,推进产学研深度融合,服务国家高水平科技自立自强,为全面建设社会主义现代化国家提供坚实的工程创新人才支撑。 数智时代催生 教育要素迭代更新 2024年秋,一门“人工智能导论”的通识课程在天津大学双校区30余间智慧教室,面向4000余名大一新生同时开讲。这是天津大学实施“新工科数智增效工程”的一个缩影。 随着人工智能(AI)技术的快速发展和广泛应用,推动人工智能与工程教育深度融合,成为新工科迭代跃升的必然一环。天津大学在以“人工智能+”赋能传统学科的同时,也使人工智能全面融入学校的日常教育教学。 适应未来发展的人才需要具备哪些核心素养?与这些核心素养相关的教育教学内容有哪些?在专业教育中,天津大学以AI技术构建“知识—能力—素质”3张图谱,促进智能时代成规模、个性化的工程教育模式变革。与此同时,建立“AI+X”交叉课程群,将机器学习、数字孪生、智能传感等模块嵌入传统工程课程,强化智能技术交叉应用能力。 2025年秋季学期,天津大学的新生有更多的“微专业”可供学习。在天津大学首批已规划建设的25个微专业,覆盖各个领域、学科和类型,它们充分体现了数智赋能的特点,即将人工智能技术与化工、材料、水利、设计等非AI学科进行深度融合,如“化工+AI”“AI+新材料”“智能国际传播”等,着力提升学生在数智时代的核心竞争力。 未来需求呼唤 学科布局推陈出新 在2025年天津大学的本科招生目录中,新增了智慧建筑与建造、预防医学和运动训练3个新专业。与此同时,合成生物与生物制造学院揭牌成立,成为天津大学130年办学历史中最年轻的学院。 “问产业需求建专业”是新工科建设中的一个重要理念,天津大学超前研判未来科技和行业产业对人才知识能力素养的新要求,不断完善“强工、厚理、振文、兴医、交叉(融合)”的学科综合布局,壮大新兴学科,培育未来学科,促进学科交叉融合。与此同时,天津大学建立起快速反应的专业动态调整机制,依托现有工科优势,促进理工结合、工工贯通、医工融合、文工融合,布局了智能医学工程、智能感知工程、储能科学与工程、合成生物学等一批战略性新兴领域专业。现在,天津大学已有集成电路科学与工程、智能科学与技术、救援医学、非物质文化遗产学、地球系统科学、储能科学与工程、区域国别学、设计学8个一级交叉学科。合成生物学入选教育部门“一流学科培优行动计划”,成为天津大学优势工程学科进入世界一流学科前列的代表。 目前,天津大学已形成了以绿色化工、智能制造、新材料、生物医学、半导体、储能等为代表的优势学科群。与此同时,高水准参建了国家卓越工程师学院、国家未来技术学院、国家人工智能学院等,不断探索“一顶一”人才自主培养体系建设,正在逐步形成“传统学科焕新、新兴学科崛起、未来学科孕育”的良好生态。 打造新工科 领航人才培养新模式 面向未来工程发展需求,天津大学推动教学场景向“未来学习工厂”生态转变,带动学生学习模式变革。 2025年以来,天津大学以实施《一流本科教育跃升行动方案》为抓手,在推出以“大类培养、项目驱动、长周期贯通”为核心育人体系的同时,在低碳化工、具身智能等11个国家急需的战略性新兴领域实施“新工科战略领军工程”,开启“超常规”人才培养模式,即:打破专业边界,构建跨学科培养生态,允许学生自主选择研究方向;打破固定学制,推动“一生一策个性化培养”,鼓励学生在6—8年内完成博士学业;打破传统课程,围绕国家重大战略需求设计跨学科核心课程模块;打破单一评价,建立多维动态识别机制,通过竞赛、项目成果、特殊才能推荐等多元渠道遴选优秀人才,并实施动态考核与分流机制,助力更多人才脱颖而出。 在日常学习中,天津大学全面推行“大类培养+项目式学习”模式,联合行业头部企业,为学生提供“创新—创造—创业”的全链条实践,推动教学场景从“实验室实训”向“未来学习工厂”生态转变。与此同时,面向未来工程发展需求,学校构建起以“课程项目—课程组项目—本科生研究计划—多学科团队项目—毕业设计与研发项目”为核心链条的一体化项目式课程体系,依托真实情境和复杂问题,让学生的学习过程实现跨界融合。 (刘晓艳) 产教融合 激发育人新动能 天津大学在全国首倡“新工科建设路线图”至今,深化产教融合、培养卓越人才已成为全校共识。让产业布局和未来需求“指路”,让企业“出题”,让工程教育“破界”,天津大学与企业协同“产学研”,画好“同心圆”,推动卓越工程人才培养从学术范式向实践范式跃迁。 聚焦国家战略与产业布局 实施新工科建设“天大行动”8年多以来,天津大学通过产教融合培养卓越工程人才的着力点愈发明晰:聚焦国家重大战略,面向现代产业体系和未来需求,进行特色化探索。 坚持以重大问题为牵引、以项目为驱动。从2018年起,天津大学与10余家重点企业探索“项目制”工程博士培养,逐步形成了服务大中型龙头企业项目、行业产业链项目、区域经济发展项目的“点—线—面”多层次合作模式。2022年,天津大学作为首批工程硕博士培养改革专项试点高校,与央企国企面向工业母机、新材料、半导体、智慧能源等10余个关键领域,以国家重大战略需求和产业真实问题为导向,开展联合人才培养,打破了传统培养模式的壁垒。 作为全国首批3个国家储能技术产教融合创新平台之一,天津大学国家储能平台联合储能行业领军企业,持续打通人才链与创新链。学生深度参与跨学科项目研究,通过新型能源、智能电网等方向的科研实践提升创新能力。 从学科导向转向产业布局导向,传统学科也能“焕新”。天津大学建筑学院敏锐抓住“低空经济”这一战略性新兴产业,于2024年开设了低空经济领域的研究生建筑设计课程“天空之城——eVTOL(电动垂直起降飞行器)飞行站点设计”。课程采用“双导师制”,由建筑行业专家“出题”,和高校导师联合育人。 “以电动垂直起降飞行器为代表的短距离飞行正在变为现实。如果城市高楼能从顶层进入会怎样?如果交通换乘枢纽有飞行器接入会怎样?”建筑学院的师生们基于这一思考,构想城市环境下的低空应用场景。课程经过深度策划,注重学科交叉,涵盖建筑、土木、交通、机械、工业设计、大数据等范畴,设计成果更具真实性。在评图答辩环节,学院邀请了建筑、土木、航空、交通、企业等相关领域的专家学者,与师生一起进行畅想与探讨。 产教协同双向发力深度融合 让校企双方从“松散合作”到“深度融合”,天津大学构建了“教育依托科技、人才反哺科技”的校企协同创新长效机制。校企共建联合种子基金、校企共建产教融合基地、校企共育卓越工程人才,天津大学摸索出了一套行之有效的光电领域校企合作培养卓越工程师的“天大模式”。 依托优势学科,天津大学联合相关企业和研究机构,面对企业急需的工程技术难题,共同设立联合种子基金,建立起校企协同攻关的纽带和平台,同时以种子基金研究成果为基础,校企联合申请国家重大科研项目,实现了双向奔赴、双向赋能。 天津大学国家卓越工程师学院执行院长栗大超介绍,为推动光电领域卓越工程师培养,学校与相关企业和研究机构建立了天津市产教融合研究生工作站4个、天津市高校研究生教育校外创新实践基地1个。学校充分发挥智力优势,辅助企业解决实际技术问题,促进科技成果转化。学生作为科研主体直接参与产品研发工作,通过入企实践、校企双导师指导迅速提升工程实践能力,部分学生选择毕业后入职工作站企业成为技术骨干,实现了学校、学生、企业多方共赢。 兼顾企业当前急需和未来人才储备需求,天津大学创新构建多类型、多层次、多学科交叉的工程硕博士混合培养模式,通过组建以实际项目攻关为牵引,融汇硕士研究生、博士研究生、全日制与非全日制学生的多元团队,通过校企双导师共同指导、团队学生协同合作,实现卓越工程人才培养体系重塑和流程再造。 3年来,天津大学在光电领域校企联合培养硕士研究生20余名、博士研究生30余名,学生在全国光学与光学工程博士生学术联赛、iCAN大学生创新创业大赛等竞赛及会议中获奖13项,多名学生承担了国家航空航天、国防装备等重大任务及型号任务研制,为国家光电事业发展贡献了重要力量。 推动工程教育评价体系再建 2025年5月,天津大学实施卓越工程师培养改革后的首批学生毕业。学校突破工程类研究生培养质量评价传统边界,重构工程教育价值取向,在工程硕博士学位评价改革中注重成果“多类型”、评价“多维度”,破除“唯论文”倾向,从“学术卓越”到“产业贡献”,遴选10项以创新实践成果申请学位的典型案例,在培养机制、评价标准、管理模式方面形成了可推广、可复制的经验范式。 围绕“社会效益”与“转化潜力”,项目实践真题真做、校企导师双元驱动、实践成果锚定市场,不仅关注学生的学术研究成果,更着重考查其项目实践中的创新能力、解决实际问题的能力以及对产业发展的贡献度,实现了教育科技人才一体化发展。 研究生祁航的拦沙减淤设施构建了生态挡沙堤,为航道整治工程提供新思路;研究生张明鑫的通风方案守护瓦斯电厂安全,彰显工程教育服务国计民生的使命担当;研究生黄梓涵参与国家重大水利工程“珠江三角洲水资源配置”,提出了《有压梯级泵站数字孪生系统》方案,实现运行管控能力的显著提升;研究生冯丽艳则用人工智能撬动水厂效能,混凝剂精准预测模型为“智慧水务”提供了成功范例。 实践成果鉴定专家组汇聚了来自中航工业、中电科、中交集团、海洋石油、天津水务等龙头行业的权威技术专家,以及多位高校专家学者共同参加评审,保障了评审工作的多维视角、严谨标准及与产业的契合度。 未来,天津大学将持续深化卓越工程师培养改革,聚焦服务高水平校企合作及高价值成果转化,推动产教融合高质量发展,为加快建设教育强国、科技强国、人才强国贡献更多“天大智慧”。 (朱宝琳) 探索工程教育“出海”新模式 在全球工程教育深刻变革的背景下,天津大学正以新工科教育为战略引领,加快推进教育模式的迭代升级,积极探索工程教育“出海”的新路径。学校不仅在国内率先推动系统性改革,更主动布局全球,努力将“中国方案”推向世界,为国际工程教育发展贡献智慧。 近年来,天津大学聚焦人工智能与新能源等前沿领域,积极探索多学科交叉融合的人才培养模式,持续重构育人体系,推动跨学科交叉,探索产学研协同的新模式。在此基础上,学校规划建设了一批面向未来的重要平台,推动工程教育在全球范围内实现更深层次的合作与交流。这些努力不仅积极服务教育强国、科技强国、人才强国建设,也顺应了全球产业转型和国际人才竞争的新趋势。 天津大学将国际化人才培养作为办学的重要方向。面对气候变化、能源转型等全球性挑战,以及围绕制造强国建设和高水平科技自立自强,学校不断拓展学生的跨国学习与实训机会,推动跨学科、跨领域的人才培养模式。通过跨国项目制学习、国际组织实习、国际赛事和权威认证,逐步形成“理论—实训—竞赛—认证”一体化的人才培养体系,使学生掌握前沿技术,具备跨文化沟通能力与全球项目经验。同时,学校还积极汇聚国际高校和企业的优质资源,推动技术、标准与文化的双向流动,努力培养一批既有硬核专业能力,又能在全球舞台上参与竞争与合作的卓越工程人才。 在教师发展方面,天津大学将建设全球胜任力师资队伍作为工程教育“出海”的关键支撑。新工科建设要求教师不仅要具备跨学科教学与产业转化能力,还要掌握前沿科技、熟悉国际规则,并在全球舞台上传播中国的教育理念与工程标准。为此,学校通过国内外联合培训、跨学科研讨和产业实践等途径,推动教师不断更新科技素养与教学方法;建立教师企业实践、双聘教授等制度,打破学界与产业之间的壁垒。学校还积极拓展国际合作,在引入先进的教学理念与经验的同时,推动中国工程教育模式和质量标准“走出去”。 “这些举措,是推动我国工程教育走向世界的重要抓手,”天津大学教务处副处长宋春风介绍说,“通过‘人才培养+师资发展’的双轮驱动,我们不仅要培养能够驰骋全球的工程师,还要培育具备国际话语权的教师队伍,为中国新工科教育的持续发展提供长远动力。” 这一战略思路在天津大学国际工程师学院率先落地,学院以“双碳”主题企业实战项目制课程为抓手,联合丹佛斯、恩智浦、交控技术装备等合作伙伴,组织来自中国、法国、马来西亚等国家的近百名研究生深入企业一线,于中法两国开展产教融合实践,在绿色工厂、AIoT云实验室、低空经济科创园和零碳校园等多元场景中开展实践探索,累计形成15项减碳创新方案。 其中,在丹佛斯“灯塔工厂”,学生团队提出了制冷剂实时监测与可视化管理系统;在恩智浦人工智能创新实践基地,他们完成了轻量级AI模型的MCU部署;在交控技术装备低空经济科创园,形成了覆盖多场景的无人机应用技术解决方案;学生团队联合国际化研发团队,完成了智能负碳太阳能系统的优化设计。这些案例不仅展示了学生的创新思维和动手能力,也为企业提供了具有应用前景的解决方案。 国际工程师学院副院长、“双碳”企业实战项目课程负责人刘艳丽表示:“该项目课程是工程教育‘出海’的一个缩影,它体现了我们在推动产教深度融合,加强跨学科、跨文化交流方面的探索与成果。未来,我们将继续推动中国工程教育模式和培养体系走向世界,培养具有全球胜任力的卓越工程人才,为服务国家战略和应对全球挑战贡献智慧。” 随着建校130周年的临近,天津大学正以更加开放的姿态谋划全球布局。学校将继续秉承“实事求是”的校训精神,把握新工科教育的发展机遇,以“人才培养和教师发展”双轮驱动为引擎,推动产教深度融合和国际协同创新。未来,天津大学将不断拓展工程教育“出海”的新路径,努力培养更多具有国际视野、创新精神与社会责任感的卓越工程人才,让中国智慧在全球工程教育舞台上熠熠生辉。 (覃勉)

|