|

|

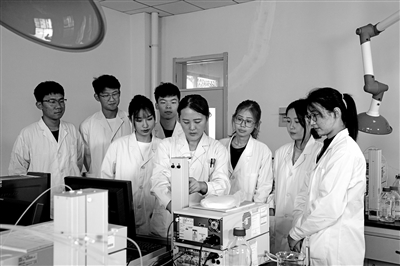

山东医学高专药学专业学生现场观摩教师采用高效液相色谱法做药物含量测定实验。学校供图

|

|

|

山东医学高专中药学专业学生在标本实验室做中药材鉴别实验。学校供图

|

我国医疗卫生需求日趋多样化和复杂化,在老年护理、突发公共卫生事件等新兴需求的挑战下,对具备较强实践能力和职业素养医疗人才的需求日益增加。医学高等专科教育作为基层医疗卫生人才培养的关键环节,其发展状况直接影响着基层医疗卫生服务的质量和覆盖率。然而,当前医学高等专科教育在人才培养结构、师资队伍建设及课程体系等方面尚存在不足,难以充分适应基层实际需求,迫切需要改革。 医学高等专科教育发展面临挑战 医学高等专科教育承担着为基层医疗卫生领域培养实用型人才的重任,其办学定位决定了人才培养应当紧密围绕基层需求。然而,当前医学高等专科教育虽然教育规模不断扩大,但扩招主要集中在基础护理和简单医疗操作等领域,人才培养结构相对单一、针对性不强,毕业生在基层岗位面对新兴需求时存在明显短板。此外,部分学生“专升本”学习与专业课学习矛盾突出。 在医学高等专科教育的发展中,师资力量不足和教学资源的局限性成为质量提升的瓶颈。一些欠发达地区学校在资金、基础设施和专业设备等方面投入不足,一些学校缺乏高水平的实践基地和实习资源,还有些学校缺乏现代化教学设施设备,难以支持学生全面掌握临床技术。 医学职业的特殊性要求从业者应具备高尚的职业道德、严谨的责任感和强烈的社会服务意识,但在现行的课程体系中,医德教育和人文素质培养相关内容较为碎片化,未能形成系统的德育框架。课程中侧重专业知识和技能的传授,对患者的人文关怀、医患沟通技巧等素质教育相对忽视,学生在面对复杂的临床环境时,缺乏应有的职业自律和同理心。同时,由于教育中缺乏专业认同感的塑造,学生在职业生涯规划和社会责任意识方面普遍不足。 准确设置办学定位和培养目标 在医学高等专科教育的办学定位与目标设置上,要明确服务地方经济与基层卫生需求的导向,重点围绕“下得去、留得住、用得上”实用型卫生人才培养目标,形成高质量、区域化的人才供给模式。 医学高等专科教育应根据区域需求制定分层次、多维度的培养目标。例如护理专业,在低年级重点培养基础护理技能,保证学生具备独立执行基本护理任务的能力;中、高年级加强临床实践、基层适应性训练及医患沟通等综合能力,以满足其在乡镇卫生院、社区服务中心等基层单位的需求。要重视分层培养,基础层次可培养面向乡村卫生室和社区卫生服务站的基础医护人员;中层次可培养在乡镇卫生院及以上的全科医生和高级护理人员;高层次则可设立对口支援项目,输出技能扎实、管理能力较强的卫生管理和技术骨干。 为实现上述目标,医学高等专科学校应在课程设计、实践环节和职业指导等方面进行调整。课程方面,通过增设公共卫生管理、乡村健康教育等符合基层实际需求的课程,并在教学中加强职业认知教育,提升学生对基层卫生工作的认可度和责任感。实践方面,可与当地医院和社区卫生中心合作,增加平时定点实习、基层实践等机会,使学生在校期间能接触到真实的基层环境,提升职业适应力。职业指导方面,专升本考试科目要与所开设的医学专业课程强相关,同时把有升本意向的学生单独组班。 围绕基层需求优化专业与课程 医学高等专科教育应紧紧围绕基层医疗卫生服务实际需求,进一步提升其服务地方的专业适应性和应急响应能力。课程设置应当包含流行病学基础、应急医疗管理等内容,并适当增加案例教学、模拟演练等实践环节,让学生在毕业前就具备一定的应急处理经验。 面对人口老龄化加剧的趋势,老年护理和康复医学已成为新的社会需求,特别是在中西部和老龄化较为严重的区域,对具备康复护理、社区老年护理等专业技能的医护人员需求日益增加。医学高等专科教育急需在护理学科中增加老年护理、康复医学等课程模块,培养能够为老年人提供综合性护理和康复服务的专业人才。在此基础上,可增设社区健康管理、慢性病护理、心理健康护理等实用性强的交叉学科,形成多学科协作的培养模式,以应对城乡社区内常见的慢性病、精神卫生问题、老龄疾病等多元化需求。 加强资源建设提升师生实操能力 加大“双师型”教师的引进力度,鼓励临床经验丰富的医生、护士等行业专家参与教学,或为现有教师提供进修机会,通过定期赴医院实训、参与临床诊疗等方式,增加其实践能力与教学经验。 开展持续的临床技能培训提升教师的实操能力,确保教学内容与临床实践接轨。例如,学校可与医院合作,定期为教师安排临床观摩、技能考核等培训课程,使教师保持最新的医学技术和诊疗流程知识。 建立更为完善的实训和实践教学基地,与地方医院、社区卫生服务中心等机构建立合作关系,为学生提供真实的日常临床环境体验,提升其实战能力和职业适应性。实训基地建设不仅要满足基础护理、内外科等常规需求,还应涵盖急诊、重症护理、康复治疗等专项服务,通过多样化的实训内容培养学生应对不同场景的能力。 引入虚拟仿真系统等现代化教学手段,通过模拟手术操作、影像诊断分析、病例讨论等虚拟实训,提升学生校内实操熟练度和临床思维能力。这样既可以弥补校外实训资源的不足,又能在安全的环境下进行高风险技能的练习,有效提升学生的学习体验。 构建学生职业素养与人文教育体系 学校要将爱国、敬业、诚信、友善等社会主义核心价值观教育融入课程中。具体而言,可在基础课程中增设医德伦理、社会医学等课程,通过案例教学、优秀医生的典范事迹等,结合临床实际,探讨医务人员在复杂医患关系、患者隐私保护和救死扶伤等方面的职责,引导学生树立正确的职业价值观。 要将思想政治教育与实践教学相结合,通过情境教学和模拟演练增强学生的职业认同和团队协作能力。例如,在实践教学中,模拟现实医患沟通场景,组织学生分组演练不同的医疗伦理情境,培养其在实际工作中的同理心和应变能力。 要通过志愿服务和社会实践活动,将人文教育从课堂延伸到社会。例如,组织医学生参与基层义诊等志愿服务活动,使学生在真实场景中积累实践经验,增强其对公共卫生事业的责任感和对服务基层的认同感。 (作者系山东医学高等专科学校校长)

|