|

|

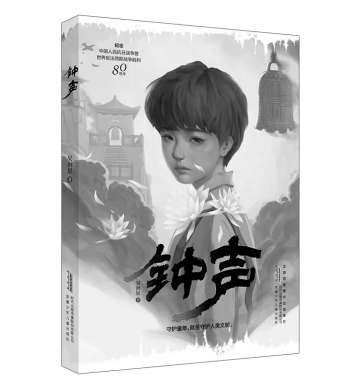

《钟声》 吴洲星 著 安徽少年儿童出版社

|

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利八十周年,有大量文学作品聚焦于战火硝烟与英雄壮歌。吴洲星的长篇小说《钟声》另辟蹊径,将目光投向炮火缝隙中一个特殊的庇护所——位于宁波奉化山坳里的国际灾童教养院。七八年前,她感动于抗日战争时期竺梅先、徐锦华夫妇毁家纾难救助灾童的真实历史事件,决意将之写成小说。经过史料收集、实地考察、相关人士采访,今年正式将之出版。 在小说里,吴洲星以细腻深沉的笔触,讲述了实业家梅耀庭夫妇在战乱中收容近六百名孤儿,践行“既养且教”理念的故事。细细读来,我发现它不单是战争苦难的见证,更是一曲关于教育救赎、文明传承的宏大颂歌,对当代教育也有启迪意义。 守护童年就是守护人类文明 《钟声》的独特价值在于它具有超越性的叙事视角。通览整本小说,吴洲星没有沉溺于对战争残酷表象的书写,而是透过少年湛秋的流亡之旅,揭示战争最深重的创伤:战争发动者罪恶滔天,抗战者也容易被仇恨烤干柔肠,最终造成人类文明根基的摧毁。因此,当湛秋目睹家园化为废墟,沦为乞儿时,梅耀庭夫妇的出现宛如暗夜灯塔。他们以实业家的魄力、悲天悯人的情怀,在战火中构筑起一个教育乌托邦,“收养战争孤儿,仅仅让他们吃饱饭是不够的,既要养,也要教,将他们培养成有用之才”,其行动已经超越了慈善范畴,升华为对文明火种的自觉守护。 梅先生“匹夫虽微,兴亡有责”的宣言,是其大爱情怀的根基。他办伤兵医院,将轮船沉底以御敌舰,捐献飞机支援前线,更将家财倾注于教养院建设。书里有个让人震撼的细节,“谋福号”送第二批儿童时,为了打破日寇封锁,梅先生巧妙搭载两百具宁城同乡棺椁返乡,让生者与死者在文明的归途上同行。这种对生命尊严的敬畏与对文化根脉的维系,正是反法西斯精神的深层内核——不仅抗击军事侵略,更要抗击他们对人类文明秩序的践踏。 “全人教育”的战时实践 在小说里,灾童教养院绝非简单的避难所,而是一个完整教育生态的微缩实验。吴洲星以绵密的笔触还原了八十余年前“全人教育”的实践,对当下仍有深刻的镜鉴意义: 其一,德育为先的人格塑造贯穿于日常。梅先生“毋忘国仇家恨,应发奋自强”的开学演讲如黄钟大吕,将民族大义深植童心。其二,在智育方面,教养院课程体系完备,多学科并重。欧阳老师发现湛秋的文学天赋,悉心指导其写作,从作文褒奖到鼓励创作抗日剧本《保卫星火村》,体现出“因人施教”的理念。其三,体育强魄与军事训练并重。体育教师组织挖战壕、制模型,在游戏中培养尚武精神。寒冬清晨的院歌合唱,雪地里的嬉戏奔跑,无不强健着孩子们的筋骨与意志。其四,美育滋养心灵。庄老师发现林红叶的绘画天赋,为其举办画展;梅先生带大家看昙花在夜晚绽放:时局再艰难,也不可错过美好事物。其五,劳动教育奠基自立之本。小农场耕作、衣物浆洗、帮厨值日等日常劳作,让“自食其力”从口号变为生存技能,为乱世中的未来铺下坚实路基。 这种“全人教育”的模式,成为陶行知“生活教育”理论的生动实践——教育的目标是培养“整个的人”,即使在最黑暗的时代,也要守护人之为人的完整性。 赋予历史以血肉和温度 《钟声》将战争这一重大主题溶解于琐碎的生活肌理中,显现其出色的文学性。同时,这种日常叙事不仅没有削弱主题的深度,反而在“方向性”“人民性”与“典型性”的交织中,为宏大历史注入了血肉与温度。 日常叙事的“方向性”,在小说中表现为战争如何改变了童年的生活。湛秋在音乐教室吹奏小号的宁静瞬间被炮声撕裂,他归家路上熟悉的西餐厅化为扭曲的废墟,温馨的家庭晚餐被难民收容所的一碗薄粥取代。这些日常细节展现的正是战争巨轮碾过个体生活时留下的血污履迹。但它们昭示着个人命运与国家存亡的不可分割,在细微处揭示历史行进的方向。 日常叙事的“人民性”,在小说里体现在对战争中具体而微的“人”的深情凝视。小说中的人物绝非概念符号:校工黄伯收留湛秋时面对妻子的抱怨流露的为难,难童大华、小华兄弟乞讨求生中的亲情,梅夫人在教养院管理琐事中展现的刚柔并济……这些角色共同构成了一幅战火下中国平民的“众生相”,他们的坚韧、互助与在苦难中不灭的良善,正是民族生命力的根基所在。 日常叙事的“典型性”,在小说里体现在对日常生活素材的精心提炼与升华。比如在“摘杨梅”风波中,孩子们面对抉择,超越了事件本身,升华出中国传统文化中对道义、团结与信任的追求。这种高度凝练的日常冲突,折射出战争对儿童心灵的冲击、教育者的智慧以及苦难中生长的情谊之光。 《钟声》将反法西斯叙事深化为文明存续的命题——梅先生们守护的不仅是儿童的生命,更是人类文明之光,是人之为人的教育权利与文化尊严。教养院礼堂悬挂的校徽上,绘着海浪与火焰托举着救生圈,寓意“救难童于水深火热”。这本书启示我们:真正的教育永远是“救生圈”,它必须在惊涛骇浪中坚守“培育全人”的目标——培养兼具健全人格、敏捷思维、康健身心、实践能力与审美情怀的“人”,才是对野蛮最彻底的胜利。 (作者系中国计量大学教授、儿童文学作家)

|