|

|

|

|

|

“擎”课程图谱

|

|

|

中国工程院院士范滇元受邀在上海市嘉定区第一中学作“追梦激光六十年——理想、信念与科学家精神”科普报告。图为报告结束后,高一(1)班学生高楚源向范院士请教问题

|

|

|

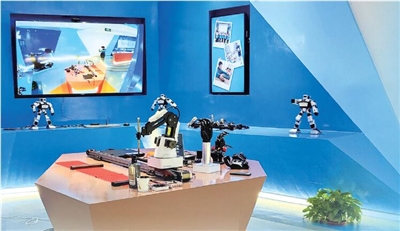

中科院上海实验学校学生在AI机器人社团活动中编程调试

|

|

|

普通小学“Hi星空”天文社团的学生为其他参观普小天文台的学生讲解多姿多彩的星云

|

|

|

菊园幼儿园小朋友正在校园里玩科学小游戏——风车转起来

|

|

|

学生参加“月球能源保卫”探险营

|

嘉定区位于上海市西北部,是一座至今已有800多年历史的“教化古城”,也是一座产城融合的“科创新城”。 如今,嘉定区正担负着“上海科创中心重要承载区”的建设重任,聚力“科技创新、智慧交通、融合发展和人文教化”四大高地建设,向着“创新活力充沛、融合发展充分、人文魅力充足、人民生活充裕”的现代化新型城市砥砺前行。 城市因教育而兴,教育因城市而盛。近年来,嘉定教育主动对标上海教育现代化和嘉定新城发展战略定位,秉承“传承教化之风,镕铸品质教育”理念,以“科技嘉定”建设为动力,着力构建以学校为主阵地、多方资源协同共进,全学段进阶培养的全域科学教育生态体系,努力打造长三角地区有影响力的“高技术层次、高训练价值、高拓展体验”青少年科创教育品牌,推动丰富科创资源真正转化为科学教育实践。 成果篇 内外联动 构建全域科学教育生态圈 课程建设渐成体系。嘉定区创新构建了从校内到校外、从基础到提升的立体化、金字塔形科学教育课程体系。 纵向看,面向全体的普及性课程通过国家课程中的科学类课程的创新实施,融入“科学素养”培育,夯实塔基;面向群体的发展性课程,主要是国家课程的创新拓展,统筹劳动课程、综合实践活动和校本课程课时,开发科学教育特色课程,活化塔中;面向个体的创新素养课程,则通过校本课程和综合实践活动开设社团类、项目式、专题化的特长赋能课,做优塔尖。 横向看,校内实现国家课程的高质量落实与校本特色课程的创新开发,以探究式学习、项目化学习、跨学科学习等夯实科学知识、科学研究方法、科学精神等;校外以青少年科创集散地为策源地,构建“擎”课程体系,研发300余门科学课程,形成“普及—升维—高阶”三级递进课程架构,依托区域资源打造的12条科学教育研学线路搭建了开放式科学大课堂,形成了连接学校、社会、家长和学生的“未来学习中心”模式。打通了课内外科学学习通道,有效满足了学生的个性化发展需求。 教师队伍配齐建强。教师培育是嘉定科学教育发展的重要推动力。嘉定区多措并举加强科学教育师资队伍建设,为科学教育高质量发展提供有力保障。一是聘任科学副校长或导师,为学生带去科学精神和创新思维的“火种”,目前80%以上学校配备科学副校长,在上海大学嘉定基础教育集团、中科·嘉一教育集团等已实现全覆盖。二是着力培养专业师资队伍,让教师成为实施科学教育的“发动机”。依托“嘉学院”“嘉研修”等数字平台,持续开展校园长领导力培养和科技辅导员业务培训,强化科学教育专题研修。嘉定区现拥有专职科学教师1858人,科技辅导员94名,科学类正高级教师16人。如区教育学院小学科学教研员、正高级教师陈健,荣获全国优秀教研员和全国实验教学能手称号。交大附中附属嘉定德富中学科学教研组,硕博比例达70%。三是整合优质资源,聚集专业力量。嘉定区教育部门整合中国科学院等科研院所以及青少年科创集散地的专业力量,组建了一支由超过50位科学家和工程师组成的导师团队,通过“理论技术指导、案例分析、实操练习、教学研讨、竞赛实践”的培训模式,累计培训科创教师1300余人,不断提升嘉定教师的科学素养、创新意识与能力。 科学素养整体提升。近年来,嘉定区学生在科学认知、科学思维、科学实践和科学态度等方面均取得了长足进步,在全国及上海市各类科技竞赛中连续三年获奖数量呈几何级增长,2023年累计参与人数达12万余人次,比2021年增长855%。以2024年为例,开展各类科创、科普类活动共67大类199项,有近13万人次参加,获国家级别奖项91人次、市级奖项1944人次、区级奖项2868人次。 区域影响持续扩大。嘉定区科学教育的创新实践获得广泛认可,截至2024年底,成功创建6所市级科技教育特色示范校、9所区级示范校、24所特色校及12所科普特色幼儿园,设立20个科技项目布点,全区87所中小学校均获得上海市绿色学校认证。同济大学附属实验中学与普通小学入选全国首批中小学科学教育实验校,中科院上海实验学校入选为全国中小学人工智能教育基地,青少年科创集散地获评“上海市科创教育基地”等7项市区级荣誉。 案例篇 上海市嘉定区第一中学 |“科创教育金字塔”铸就创新人才摇篮 上海市嘉定区第一中学作为百年名校和上海市科技教育特色示范校,秉承“安静、丰富而卓越”的办学愿景,以“科学至上、争存图强”的校风涵养学生心灵,构建了以科学精神培养为核心的全方位育人体系,营造浓厚的科学教育氛围。 学校构建了分层分类的“科创教育金字塔”——在必修课中做实塔基、在选修课中做活塔中、在研究性学习中做精塔尖。通过聘请院士专家担任荣誉科技校长、举办“嘉懿科学论坛”、开设“院士大讲堂”等举措,将科学精神和科学家精神引入校园,在学生心中厚植“科学报国”的种子。 为拓宽学生科学视野,学校打造了嘉懿创新思维广场科创空间,联动复旦大学未来学者计划和同济大学苗圃计划,联合高校科研院所实验室和社会实践基地,构建开放式“学习场”,为科学探究提供多元平台。 学校鼓励学生基于实际生活问题开展课题研究,如学生欧阳天贻研发的可食用蔬果水膜技术、王苏阳运用无人机技术破解福寿螺卵监测难题、潘梦婕通过数据分析解决校园交通拥堵问题等。 经过多年积累,科学教育成为上海市嘉定区第一中学的品牌特色,并形成区域辐射,从高中贯通延伸到中科·嘉一教育集团不同学段所有学校,成为培养未来科学人才的重要基地。 中科院上海实验学校 | 人工智能叩响科学探究之门 中科院上海实验学校建校仅8年,已获评全国中小学人工智能教育基地校、上海市教育信息化应用标杆培育校、上海市科技教育特色学校等多项荣誉。学校将人工智能作为科学教育的重要载体和实践平台,构建了“普及、选修、提升”三级科学素养培育体系,让科学思维和探究能力在现代技术环境中得到培养。 普及层面,学生学习编程、统计学及科技历史,掌握科学探究的基础工具;选修层面,打破年级壁垒,开设30门科技类校本课程,其中“机甲机器人编程”和“VR全景与虚拟互动场景搭建”深受学生喜爱;提升层面,主要通过社团活动深入探索前沿科学技术应用。 学校注重将科学理论与实际应用紧密结合,在“小科生态园”里,土壤湿度传感器实时监测着草莓的生长数据,学生们通过编程自主设计智能灌溉系统,将课本中的气象学、生态学知识转化为真实的科学实践。 校园内随处可见的电子学习屏和“数智空间”项目,为学生提供了随时开展科学探究的环境。如初二学生蔡易轩、朱启睿等运用科技手段,短短半个月制作的学校宣传片在第五届全国中小学生电影周展映,通过虚实切换,呈现未来校园构想,展示学生在科学与艺术融合上的创新思维。 嘉定区普通小学 | 将中华优秀传统文化融入到现代科技素养培育中 作为一所有着百年历史的老校,普通小学将中华优秀传统文化精髓与前沿科技融为一体——以“勤诚”百年校训文化为骨,以“人工智能”和“天文特色”为两翼,实现了中华优秀传统文化与科学教育的完美融合。 学校开发了蕴含东方天文智慧的“捕捉星星的巨眼”,基于科学探索视角的“AI在智慧生活”“趣味编程”等特色科学课程,并积极开展馆校联动,与区域内外的天文馆、博物馆、科技馆建立合作,组建“爱上博物馆”跨学科项目化学习团队,系统开发“五大主题”的特色研学课程,引导学生在真实情境中学习科学知识,提升解决问题的能力。 学校科学教育硕果累累:75名学生获评中国少年科学院“小院士”,荣获国家级别奖项75项、省市级奖项478项。张成凯同学获国际发明博览会“发明创业奖”金奖。 嘉定区菊园幼儿园 | “乐玩慧创”体验科学探索的乐趣与魅力 菊园幼儿园在“玩科学 乐融合 慧发展”办园理念引领下,构建以“乐慧”课程文化为核心的科学教育体系,将趣味探索与智慧成长融为一体,即在“乐玩慧创”的文化内核驱动下,以共同性课程为根基,以自然探究与科学游戏为双翼,打造富有生命张力的成长乐园。 课程建设上,幼儿园立足科学启蒙视角,将科学探究深度融合到幼儿的一日生活中,开发出版了《手指尖的智慧》《小科学大世界》等幼儿科学活动课程资源,其中项目化实践活动类23篇、科学原创集体教学活动类28篇、案例分享63篇。持续开展科学家精神引领下幼儿玩科学活动的深度探究与实践,如“大自然的光影魔术”“小船开起来”“探秘纸飞机”等活动,让幼儿在玩中动手操作、大胆猜想,体验科学探索的乐趣与魅力。 为拓宽教育边界,幼儿园积极搭建多元实践平台。借助“校家社协同”,开展“爸爸博士堂”“奶奶试验田”等特色活动;通过“馆园联动”的“行走的科探营”活动,与嘉定区气象馆、汽车博物馆合作开发活动,打破教育空间限制,在真实情境中丰富幼儿的不同经历与体验。 三年实践成绩斐然。幼儿在世界头脑奥林匹克大赛、全国少儿科技创意赛、上海市头脑奥林匹克创新学习活动创新擂台赛等比赛中,获得区级以上荣誉79项;园所获评上海市科普实验示范基地、嘉定区科技特色示范园。教师团队中涌现出区学科带头人1名、区优秀骨干教师5名、区优秀科技辅导员3名等优秀人才。 菊园幼儿园守正创新、融古纳今,既是对“玩科学 乐融合 慧发展”理念的生动诠释,也是新时代高质量幼儿园建设探索特色发展道路的有力行动。 嘉定青少年科创集散地 | 连接学校教育与社会资源的关键纽带 嘉定青少年科创集散地作为区域科学教育的战略平台,以“政府部门主导、多方参与”的创新治理模式,构建了覆盖全区的“集中汇聚—分散辐射”科学教育生态,成为连接学校教育与社会资源的关键纽带。 集散地基于“普及—升维—高阶”三级架构,开发了差异化科学课程。普及课程面向嘉定所有学生,播下科学种子;升维课程针对有兴趣的学生,强化技能应用;高阶课程则面向学有余力的学生,培养创新实践能力。这一“普及+拔尖”双轨培养体系已成功辐射全国10余个城市,形成具有全国影响力的“嘉定样本”。 集散地打造“线上线下”融合的科学教育空间,搭建了“擎”课堂数字平台,不仅有效打通了时空界限,实现了科学教育资源的“人人、时时、处处”可学,还通过智能化分析与推送,为学生提供了个性化学习路径,成为嘉定区科学教育数字化转型的重要一环。 集散地不仅是一个场所,更是一种教育理念和机制的创新。集散地整合了来自中国科学院等知名科研机构的专业力量,将前沿科技与基础教育有机融合,实现了科教资源的高效配置与共享。这种模式有效解决了校内科创教育资源分配不均、师资力量不足以及课程更新滞后等难题。 成立6年来,集散地累计服务27万人次学生,覆盖全区中小学,孵化出3500余名国家级别及市级科创竞赛获奖者。26门自主研发课程入选全国典型案例,获软著专利39项。通过“大咖公开课”、科创发明大会等品牌活动,集散地为学生搭建了与科学前沿对话的桥梁,让科学教育走出课堂,融入生活。 作为上海市中小学人工智能教育基地、上海市科普基地,青少年科创集散地不仅解决了“有没有”的问题,更回答了“好不好”的挑战,实现了从科普到科创的跨越,从单点突破到系统推进的转变,从校内封闭到校外开放的拓展,成为嘉定区青少年科学素养培育和创新人才孵化的重要基地。 启示篇 打造全域科学教育生态圈的“嘉定样本” 科学教育生态圈是以系统性、协同性为核心,将科学教育涉及的多元主体、资源、制度和文化有机整合,形成动态平衡、相互赋能的育人体系。包括以下四个维度的构成要素: 主体协同,构建多元参与育人网络。构建以学生、教师、学校为核心,家庭、科研机构、科普场馆、企业、政府部门为外围支持的协同网络,形成跨领域协作的育人生态。 资源融通,打造立体支撑要素体系。校企社协同联合,全区开发科学类校本课程100多门,形成校内外资源互补的立体化支撑网络。 制度创新,完善科学教育治理机制。建立局长牵头的科学教育领导小组;在科学教育上设立专项经费;构建“科学素养+创新能力”双维度评价体系;开发质量监测系统,形成政府部门引导、学校主体、市场参与、社会支持的多元协同发展机制。 文化浸润,营造全域创新教育生态。营造“课程—活动—评价”一体化创新素养培育生态,培养具有“持续学习、批判质疑、实践探究、协作沟通”科学素养的人才。依托区域科创资源,通过科研浸润和实践赋能双路径培育教师科学家精神,形成“做中学、研中教”的区域特色,打造以创新文化、互动机制和激励体系为核心的软性驱动环境。 嘉定区教育部门负责人表示,科学教育生态圈不仅是教育模式的革新,更是社会协同治理的体现。其本质是通过生态化思维,将科学教育从“孤立育人”升级为“全域育人”,最终实现“教育—科技—人才”三位一体的良性循环,有力支撑教育强区建设,以优质科学教育擦亮“科技嘉定”名片。 (嘉轩)

|