|

|

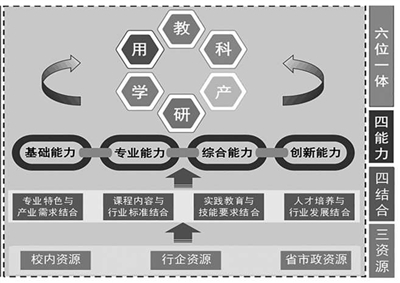

“6443”实践教学体系

|

随着我国产业升级和技术变革加速推进,产教融合已成为培养高素质应用型人才的重要路径。《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》明确提出“加快推进地方高校应用型转型”“塑造多元办学、产教融合新形态”“培养大国工匠、能工巧匠、高技能人才”的要求。作为一所应用型本科高校,山东石油化工学院在产教融合方面开展了诸多探索,较好地缓解了社会对高素质应用型人才的迫切需求。其中,智能制造与控制工程学院围绕教育教学理念、课程体系、实践教学及校企合作等维度,积极探索改进路径,补齐各环节短板,增强人才培养与产业需求的契合度。 作为装备制造业的重要领域之一,石油石化装备行业的发展能力和水平事关国家能源保障和安全,也关系国计民生的方方面面。山东石油化工学院智能制造与控制工程学院聚焦黄河三角洲高效生态经济区发展定位与石油石化行业特色,以山东省“石油装备智能制造专业特色学院”建设为抓手,探索优势特色专业与区域产业深度融合、共管共赢的人才培养新模式,着力培养石油装备智能制造领域高素质应用型人才,积极服务国家能源战略需求和区域装备产业升级。 树立应用型人才培养新理念。智能制造与控制工程学院主动对接黄河流域生态保护和高质量发展战略、区域经济社会发展及石油石化装备产业升级需求,践行“学生中心、产出导向、持续改进”工程教育理念,聚焦新一代信息技术与高端装备产业发展方向,以数智技术赋能装备产业转型升级为牵引,推动教育链、人才链与产业链、创新链深度融合,探索“点面结合、专通结合、内外结合”的人才培养路径,形成“面向未来、面向产业,理实一体、产教融合”的全过程协同育人理念。 构建“多层次、模块化”课程体系。智能制造与控制工程学院依托“山东省智能制造与控制工程实验教学示范中心”“绿色制造与智能控制山东省工程研究中心”内涵建设,秉持“以学生为本,理论与实践并举、创新和能力相融、校内与校外结合”的实践教学理念。借助AI技术赋能教学改革,建立“多层次、模块化”的石油装备智能制造专业特色课程体系;遵循“厚基础、宽口径、强能力、重个性”的人才培养思路,优化教学资源配置,实施“专业化素养扎实、工程化能力突出、差异化优势显著”的“三化”特色人才培养模式;通过“机电融通强基础、科教融汇促创新、产教融合重实践”的“三融”路径,强化学生实践能力、职业素养与社会适应性,确保课程体系与人才培养目标深度契合。 打造“6443”实践教学体系。智能制造与控制工程学院依托学校的独特优势,以石油装备智能制造领域的人才智力优势吸引优质企业深度参与合作,破解实践教学效能不高的难题。一是构建“市域产教联合体”,建立产教协同育人长效机制,整合各方优质资源,搭建“教室—实验室—企业车间”一体化实践环境,推行“学习—实践—再学习—再实践”循环模式,助力学生实现“知行合一”;二是推动课程对接产业需求、教学过程衔接生产实际,联合企业开发新兴应用型课程,融入人工智能、大数据技术,开设“数字孪生”“AI+装备”“绿色低碳”等特色课程,提升教学内容与行业需求的契合度;三是突出交叉实践特色,构建“教科产研学用”六位一体共育机制与平台,践行“校企协同”四结合模式,邀请企业深度参与人才培养方案制定、教学设计与考核评价,形成实践能力梯度递进的“6443”实践教学体系,提升校企协同育人实效。 从实践成效来看,近年来,智能制造与控制工程学院学生获省部级以上学科竞赛奖励600余项(其中,国家级别获奖100余项),申请专利32件,发表学术论文20余篇;累计培养本科毕业生1600多名,企业对毕业生总体满意度达98.57%,人才培养质量获得行业与社会的广泛认可。未来,学院将持续立足石油装备智能制造专业优势,将人才培养和服务国家战略需求、区域经济社会发展需求深度融合,积极培育和发展新质生产力,通过“三融”路径进一步优化实践能力梯度递进教学体系,深化“专业特色适配产业发展、实践教学对接岗位需求、人才输出服务行业升级”的产教融合模式,为同类应用型高校提供具有行业特色的育人方案。 (刘善增 王国栋 杨树林 范常峰 战祥华)

|