|

|

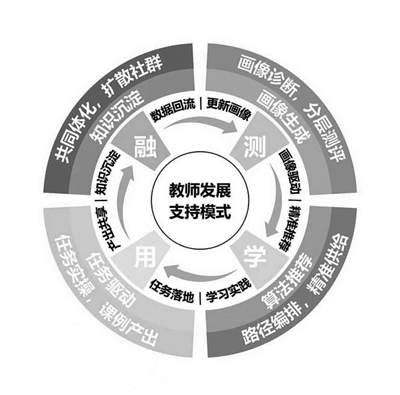

“测—学—用—融”教师发展支持模式

|

“没想到智能社区推给我的学习资源和工具这么好用,有很多老师分享的真实课例,备课、批改作业都省力了不少,还能获得继续教育学时积分。”不少教师实际体验后一改对传统培训“只听不做”“用处不大”的印象,开始积极参与广州市人工智能助推教师队伍建设行动试点。这是广州市中小学教师在数字时代提升数字素养、实现“数智融合”课堂的真实写照。 近年来,广州市成为国家教育部门第二批人工智能助推教师队伍建设行动试点城市。在《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》《教师数字素养》行业标准引领下,在广州市教育主管部门指导下,广州开放大学教师教育学院(广州市远程培训教师发展中心,履行市级教师发展中心职能)作为项目主要实施单位,协调区域高校、高新技术企业力量,在“数字化赋能教师发展行动”框架内推动机制升级。以教师数字素养提升为抓手,率先开展了基于AI技术支持的教师专业发展模式探索,建立了数据驱动的“数智强师”教师培训体系,覆盖广州市11区4000余所学校、18万名教师。根据测评结果生成个性化学习方案,教师可以自主选择、调整,把“被培训”变成“我学习”,由“灌输”走向“生成”,教学实践也随之变化。广州市正以系统化设计推动教师培训走向“智能化、个性化、实效化”,围绕“训什么、怎么训、如何评、怎么用”,为教师提供“看得见短板、选得准资源、产得出成果、融得入社群”的发展支持模式。 一、机制创新与路径优化,构建“测—学—用—融”教师发展支持模式 面对新一轮教育数字化转型所带来的教师能力重构要求,中心聚焦教师数字素养提升,优化教师研训体系,在机制层面探索系统化设计、精准化实施、过程性支持的改革路径。项目围绕“训什么、怎么训、如何评、怎么用”四个核心环节,重构教师培训流程与支持方式,初步形成了“测—学—用—融”教师发展支持模式。 (一)以“测”为起点:教师画像精准诊断培训需求 在“测—学—用—融”模式中,“测”是基石,通过科学的测评手段和方法,构建教师数字素养精准画像。这一环节主要依托广州市中小学教师继续教育网智能平台群,不仅关注教师知识技能的掌握,更关注其在教学场景中的应用,进而得到较为全面的教师画像。以此为基础进行方向性设计,有助于培训方向设计走向“真实需求”,改变传统培训模式以供给为中心的弊端。 “测”的价值不仅在于发现,更在于对全体教师数字素养的瞄准和定位。它是一个持续追踪的过程,通过外部数据的支持,用客观化、结构化的诊断来审视教师的成长,使得教师发展的需求可见,促进培训由经验走向循证。由“测”带来的这一系列环节的链条,确保了培训目标的方向性和连续性,也确保了整个闭环模式能够有科学的起点。 (二)以“学”为途径:个性化资源助力因材施教 “学”承担着将诊断结果转化为行动路径的使命,根据“测”所发现的需求,通过智能算法与结构化资源系统相连接,实现了教师培训由“大水漫灌”向“精准滴灌”的范式转型。 测评生成的教师数字素养画像也不局限于静态呈现,而是转化为动态推荐机制的触发因素。平台依托教师数字素养画像,构建了覆盖知识、技能、应用与创新的复合型资源库,通过智能算法匹配,推送相应的资源。应用自适应AI工具为教师提供以意识、知识为主的教学资源,让教师通过阅读、体验、领悟等形式,对信息技术加强了解,逐步提升认识,加强认同,促使因材施教的理念在教师专业发展中得以落地。 (三)以“用”促成长:任务驱动与专家引领双驱并进 “用”的目的在于通过清晰的结果,让培训从短暂的知识习得变成持久的素质养成。它不仅指操作层面上的技能训练,而且指教师真实情景应用案例的生成与沉淀,更将教师的个体案例转化为了生成性资源。 在这个过程中,教师的成长以案例产出为目标。应用自探索AI工具为教师提供以知识、技能为主的教学资源,让教师通过体验、操作、训练等形式,逐步掌握在多种教学环境中更好地应用信息技术完成教学的能力。教师在问题识别中确立方向,在实践探究中不断迭代,在案例凝练中实现提升,学习轨迹呈现出螺旋式递进。“用”不仅塑造了教师个体的数字素养成长路径,也为群体层面的经验共享和模式推广提供了支点。 (四)以“融”促共进:成果沉淀与价值扩散 在“测”的诊断、“学”的定向、“用”的实践之后,经由“融”的方式进一步实现沉淀和扩散。在这一环节,前期分散的努力被整合为集体智慧,阶段性的成果被转化为可持续的制度力量。 “融”的核心在于把教师的个体研修嵌入到更广阔的共同体中。应用自组织AI工具为教师提供以创新、案例为主的教学资源,让教师通过听评课和专家点评、指导等形式,更多地掌握具有创新性和实践性的信息技术的教学应用。教师们不断打磨课程,产生案例,形成沉淀的公共知识。中心通过一系列的教研分享活动,促使专家的专业引领与教师的实践经验在同一场域中交汇,案例在交流中被再度凝练,经验在推广中得到升华。 “测—学—用—融”并非四个孤立的操作环节,而是环环相扣、层层递进的链式发展过程。“测”为教师提供科学诊断,“学”开辟个性路径,“用”在任务驱动中实现能力建构,“融”则是沉淀、分享、制度赋能。四者相辅相成,共同构成了一个螺旋上升的发展模式。培训成果也不再止步于个体层面,而是通过制度化、共同体的机制得以放大和扩散。 二、系统推进见效显著,广州培训机制探索落地生根 (一)协同融合,打造全域联动推进格局 广州市一直注重体系完整和项目协同推进,市教育主管部门统筹,教研机构制定、实施相应机制,科技企业支撑,学校实现落地,逐步构建起“市区校师”四级联动和“政用产学研”协同融合的全域推进机制。这一机制充分保障了AI助推项目的快速落地实施。同时,通过多项目整合推进,使培训项目变成了教师“教学研用”的日常,为教师提质增效减负,为教师数字素养整体提升提供了制度保障,也为区域教育治理注入了新的生机。 (二)成效凸显,推动数字素养整体跃升 近两年连续测评的5万余份有效样本显示,广州教师数字素养的整体均值有所提升,体现出教师数字素养在原本优质的基础上持续稳步提高。其中,“数字技术知识与技能”与“数字化意识”的提升最为显著,表明教师对数字化教学的认知逐渐转化为主动行为,实现了从“被动适应”到“主动生成”的跃迁。测评也体现出了区域差异和学段差异,为未来的分层分类施策提供了数据支撑。 (三)实践推广,促进课堂教学深度变革 培训最终要回到教学实践中去,中心在推进“测—学—用—融”模式过程中,始终强调以任务驱动带动课堂转型,以案例生成带动群体共进,教师要逐步形成具有推广价值的课例与案例。支持教师自身的成果和案例转化为地域的教师培训课程资源,既有利于教师自身的专业发展,也能为其他教师提供大量优质的、本地化的、针对性强的教学资源,推动队伍建设。近3年,通过教学竞赛等形式,中心汇聚了538万件教师信息化教学课例,广州市教师参与率超过97%。 为推动成果的向外辐射,中心也面向广州市开展了优秀案例征集,遴选出一批具有示范效应的案例,以数智强师论坛为展示、推介平台,以专家指导、教师交流、分享为推手,在提升案例价值密度的基础上,推动案例向周边地域扩散。 (四)融汇共建,激发教师成长内生力量 广州市的探索不仅体现为教师个体能力和部分案例的展示,更在于成果沉淀与制度吸纳。随着实践的推进,教师研磨出的课例、经验等逐渐被积累,从零散的、个别的成果,成为全市共享的财富。在实践过程中,不少试点学校的教师都对这一模式表示了高度的认可,表示会把这一短期的探索融入到今后的教学实践中。培训不再是间歇性的、外部推动的行动,而是逐步演变为常态化、内生化的支持体系。不仅如此,中心自2023年启动粤黔闽六市教师“Ai(爱)牵粤黔闽,同上一堂课”行动,探索融入式智能结对帮扶的新路径,受帮扶地的2万余名师生受益。 回望广州市人工智能助推教师队伍建设的实践,与其说它是一场工程建设,不如说它是一场系统变革,从“测—学—用—融”的模式,到全域推进、实践转化、制度沉淀,广州市努力走出了一条以数据驱动、智能支撑、持续生长为特征的教师发展新赛道。培训不再是外部灌输,而是内在生成;平台不只是资源的汇聚,而逐渐演化为连接教师、专家与学校的共生生态。市级统筹、区校协同、专家引领与教师实践,共同织就了一张灵活而有生命力的教育网络,使“学习共同体”从理念走向现实。未来,在AI技术赋能之下,教师专业发展边界将不断延伸,推动教师发展机制向更加智能化、生态化与人本化的方向持续演进。 (曾海 王寒冰 郑燕芬 洪亚楠)

|