|

|

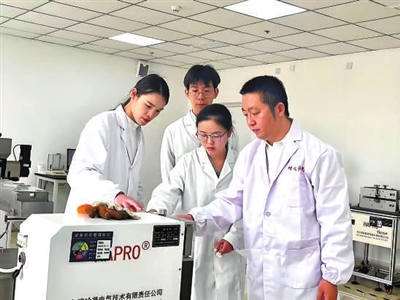

安徽建筑大学教授王平与团队在“科研特区”概念验证中心调试设备。 学校供图

|

“嗞——” 望着一辆满载12吨改性功能材料的货车驶出产业园,安徽善建新材料有限责任公司董事长王平仍觉得有些恍惚,两年前他差点儿卖掉专利,与估值3000万元的公司失之交臂。 改变这一切的,是去年10月安徽建筑大学设立的名为“科研特区”的破浪探索。 一年来,“科研特区”,“特”在哪里? 困局: 专利锁在实验室里 王平的另一个身份是安徽建筑大学复杂工程材料高性能化研究团队领头人。 2021年,团队开发出了提高生物基材料加工稳定性的功能助剂SMG-E。2023年,第九届中国(上海)国际技术进出口交易会上,这一功能助剂及用其改性的汽车内饰材料吸引了一家国外企业,提出用200万元买断专利。王平头一次遇到这种事,拿不准主意,便请教学校科技成果转化处处长仲勇,得到回复:“你若缺钱便卖了,不缺就自己转化。人嘛,一辈子总要做点儿事。” 高校科技成果赋权涉及国有资产使用、处置,作价投资、合作转化等方式,以及权责关系和利益分配,较为复杂。虽然2021年,安徽省开始探索“赋权+转让+约定收益”模式,但安徽建筑大学没有科技成果孵化园区,缺乏高价值专利培育条件等,王平感到迷茫无措,便将这件事搁置了。 时间转到2024年9月,合肥举行第七届世界制造业大会,安徽建筑大学新任党委书记马文革现场参观王平的一系列科研成果后大为震撼,当即提出去实验室考察。 那是位于老校区的一栋20世纪50年代的老房子,面积只有30多平方米,里面塞满了实验仪器和各种材料,环境简陋。 破局: 从500㎡科研用房开始 2024年10月,安徽建筑大学设立“科研特区”,实行“赋权+转让+约定收益”模式,主要出台三项保障政策,其中之一是为“科研特区”团队提供优先的资源配合,在学校国土大空间数据中心设置科研和办公用房,原则上工科学科团队不低于200㎡,文科团队不低于100㎡。 王平忐忑提交了500㎡实验室用房需求,没想到,一天午休时,时任校长黄显怀突然造访,带着他顶着烈日在国土中心一间一间地看房子,最终选定5间科研用房。 “全省没有一名普通教师有这么大的实验室,你享受的待遇可不一般!”仲勇拍着王平的肩膀打趣道。 学校为科技成果转化提供了科学合理的制度保障,但是成立公司、分配股权等一系列商业运作事宜,又该找谁? 合肥产投集团一向注重挖掘高校科研成果,得知王平团队情况后,积极对接,帮他设计了个人股、员工股、资本股三种股权架构,旗下子公司肥西产投为其提供一系列极具吸引力的优惠政策,不仅给予大幅度税收减免,并设立种子基金,助力团队科研成果产业化。 2024年12月,善建公司取得营业执照,今年1月,公司批量生产。从设立特区到成立学校首家以科技成果赋权的落地企业,短短4个月,走完了过去几十年未竟之路。 探索: 团队来了技术经理人 王平团队的成功让安徽建筑大学很多不敢转、不愿转、不会转的教师动了心思。艺术学院副院长张乐主动找到仲勇,试探性地询问:“艺术设计、专有技术能不能进行科技转化?” 与王平团队凭借自身力量从“0”到“1”完成技术熟化、依靠学校和政府走上从“1”到“10”商业之路不同,张乐团队则处于从“0”向“1”的蝶变中,面临技术成熟度不高、应用场景不清晰、市场客户群体不聚焦等代表性问题。此外,艺术类作品创意价值的评估、版权归属的界定等方面都存在更为复杂的问题,仅靠学校无法处理。 不如把专业事交给专业人。张乐想到了学长张文——一个在媒体、文化行业闯了20多年,颇有建树的技术经理人。 近年来,安徽全力打造“科技大市场”,不断优化技术经理人队伍,安徽建筑大学设立“科研特区”后出台管理办法,打造高质量技术经纪人队伍。 在利好政策加持下,张乐邀请张文加入团队,帮助搭建与合肥文旅集团合作平台、理清已完成艺术作品知识产权、争取国土中心1000㎡科研用房等诸多事宜。 今年7月,张乐以37件著作权、8件实用新型作价300万元入股,注册成立安徽慧禾星图文化创意有限公司,这是安徽省首家社科类成果产业化转化落地。 辐射: 掀起科技成果转化热潮 前不久,王平、丁超两名教师因科研成果转化成绩突出,被破格晋升为教授。 学校改变了传统偏重学术的评价体系,教师在面临职称评审、考核评优等工作压力时,不用在教学科研和成果转化上作取舍,深层次扫除科技成果转化障碍。 在榜样的示范引领下,更多教师活跃起来:土木学院胡玉庆与机电学院方继根牵手,跨界研究起了高效安全的高空作业新途径;年轻的谭莹莹科技转化热情极高,打造“智巡巢湖”无人机集群赋能的巢湖水环境智能监测平台;50多岁的高翠云全身心投入“面向多领域的通用低频自动测试技术”,同事们都说她变得活力十足…… “科研特区”设立以来,有6支科研团队申请入驻,学校75项职务科技成果赋权,10项可转化成果与合肥市科技成果转化专班“一对一”结对子。 马文革表示,学校将调研“双一流”高校先进做法,出台“科研特区”细则,加大推进力度,孵化4到5个产业化项目。 破浪声未歇,更深远的潮涌已至。 高校科研成果转化正重塑区域创新版图。自2012年起,合肥联动高校与院所建成38家新型研发机构,孵化企业1159家,象牙塔里的“破浪声”,已汇入合肥“创新高地”的澎湃潮音,与国家战略同频激荡。

|