|

|

图①叶澜在新基础教育试验学校接受学生采访。

|

|

|

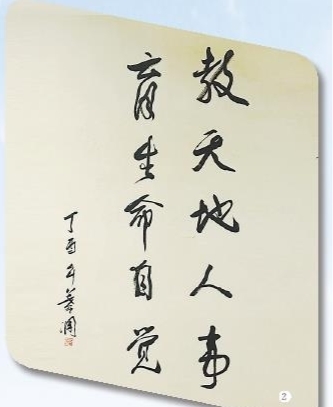

图②叶澜书法作品。

|

|

|

图③叶澜和学生在交流。资料图片

|

|

|

扫码观看 更多精彩内容

|

虽然脚步有些蹒跚,听力也有所下降,但83岁的叶澜依然充满活力:眼睛清亮有神,说话时总是带着微笑,思路清晰敏锐,底气十足。 2024年夏,记者在华东师范大学校园里见到叶澜时,是她时隔很久再次回到学校。这次,她是为了“新基础教育”研究30周年暨“生命·实践”教育学派20周年纪念与研讨会的筹备工作。 “如果纪念意味着过去,那纪念便没有意义。不能只有议程,更要有目标,要把这次研讨会的宗旨写得更加明确。”起身接受采访前,叶澜给会场上平均年龄超过45岁的“学生”们留了一个任务:每个人谈一谈自己的意见,对于别人的想法要说出为什么同意或者为什么不同意。 跟随叶澜做学问几十年,这些学生对叶澜依然“既亲又敬”。“叶老师是个特别真的人。你看,在我们这个岁数,有做得不对的,叶老师还是会严厉地指出来,这是我们的幸福。”她的学生说。 叶澜有个观点。她认为:教育是使自我和他人都变得更美好的事业,教育的魅力是创造的魅力,是创造生命发展的魅力。教师应是不断追求自己生命发展和完善的人,在帮助别人完善的同时也不断发展和完善自己。 她追求做这样的教师。 ■“最能打动我的两个字是‘生命’” 点开叶澜的微信朋友圈,她保持着一种高频的更新:初绽的兰花,夏日的晚霞,“人匆匆,伞花花”的美丽街景…… 尽管大多时候囿于12楼的家中,叶澜却享有一种丰富的世界,她与天上的云海、身边的草木对话,并乐于把这些交流分享出去。“天地万物千姿百态、生生不息,我的生命与许多生命相遇,生活越来越乐观。”叶澜如是说。 上海市闵行区新基础教育研究所副所长陆燕琴与叶澜相识20多年,“叶老师给我印象最深的,就是她旺盛的生命活力和对生命的热忱。”旅游时,叶澜喜欢收集各地的石头。有一次,叶澜把石头放进一盆水里,水面微微荡漾起来的时候,她对陆燕琴说,“你看,石头也会呼吸”。 在陆燕琴眼中,“叶老师就是这样一个活泼、真诚的人,从她身上,你能看到生命的更多美好”。 的确,可以把“生命”这两个字作为解读叶澜的一把钥匙。这不仅是因为她独特的生命经历和强烈的生命意识,也因为生命成长是她始终坚守的价值取向。 1990年秋,在上海市一所小学听课时,叶澜特地用码表计算了一下时间,40分钟的课,教师占用了30分钟,10分钟的提问时间里,只有少数学生举手,大部分学生在课堂上只是静静地听。叶澜感到一种巨大的冲击:学校是“大活人”最多的地方,在直接面对活生生的人开展教学的课堂上,怎么会如此沉闷没有生气? “唤醒教育工作者的生命意识,是改变教师的学生观不可缺少的、富有冲击力的因素……”1997年,在对学校教育进行持续深度介入式研究的基础上,叶澜写出了《让课堂焕发出生命活力》一文。这是她从心底“吼”出来的一篇文章,她鲜明地提出:要从生命的高度,用动态生成的眼光看待课堂教学。 像一颗石子投进了水面,这篇紧贴现实、热情呼吁生命关怀的文章,成为不少人“认识”叶澜的开始。 时隔近30年,江苏省常州市局前街小学教育集团校长李伟平对这篇文章记忆犹新。他说,这篇文章唤醒了自己,“‘生命’两字从那时起,便深深刻入了我的脑海”。 2009年,李伟平兴高采烈地告诉叶澜,自己成了江苏省人民教育家培养工程的培养对象。没想到,叶澜给他泼了一盆冷水:“这个帽子拿到手,对你来说就够了吗?”李伟平心里感到不舒服,不理解叶老师怎么这么说。 几年后,李伟平看到一些教师,在评上高级职称、获得荣誉称号后,研究课不上了,课题也不搞了,进入了职业倦怠期。这时,他想起了叶澜曾告诫自己的话:“当荣誉称号这些外力消失之后,人靠什么持续向前发展?” 叶澜认为,答案在于“内生力”。随着“新基础教育”研究进入生态式推进阶段,跟着叶澜做了十几年“新基础教育”研究的李伟平发现,“叶老师不管我们了,要‘放飞’我们”。和很多校长一样,他很不适应甚至有点儿慌:“我们已经习惯按照叶老师设计好的线路和方案做,让我们自己走,一是怕自己懈怠,二是不知道怎么走。” 但几年下来,看到不少合作校都有了各自不同的创造,呈现出了百花齐放的状态,李伟平慢慢明白了叶澜的话:“人不会走路的时候,需要别人扶一下,但是不能扶你一辈子。路,最终要靠自己走。人,最终要靠自己活!” 唤醒师生的生命自觉,激发他们的内在动力,使之成为创造自身生命的主人,是叶澜不竭的呼唤。 在一次发言中,叶澜充满诗意地总结道:“在我的教育学研究生涯中,最能打动我的两个字是‘生命’,最让我感到力量的词是‘实践’。教育学说到底是研究造就人生命自觉的教育实践的学问,是一门充满希望、为了希望、创生希望的学问。” ■“我相信实践中有智慧” 在很多人看来,叶澜不仅是一位学力深厚的教育学家,也是一位躬行不辍的教育改革实践家。 在接受采访时,叶澜却对记者说:“我不是实践的料子,但我相信实践中有智慧。” 她提起了一件往事:1962年留校之初,自己需要在华东师大附小先接受两年的锻炼。那两年被叶澜称为“人生最痛苦的两年”——以教育系高材生的身份“下”到附小,还抱有出色表现的期望,结果,常常因管不好课堂秩序而哭鼻子,有时还需要教导主任坐镇,才能上完课。 这次“重创”让她有些惧怕,也让她真切地感受到,理论学得再好,也不能直接指导实践。从那以后,理论与实践的关系始终萦绕在叶澜心头,一次次被她审视、思考。 从1991年开始,叶澜在一所小学开展“基础教育与学生自我教育能力发展”研究,这是她生平第一次用实地介入的研究方式,去检验理论的合理性,研究理论与实践如何转化,也正是这项研究让她穿梭在理论研究的“上天”和实践研究的“入地”之间,“感到一种在天地间遨游、自由探究、发现的欢乐”。 1994年,叶澜带着这种“上天入地”的理念,和同行者开始了一项长时段的大型研究——“新基础教育”研究,旨在创建“新基础教育”理论和21世纪新型学校。 在“新基础教育”研究中,为了读懂老师、读懂学校,叶澜坚持“贴地式”的研究,为团队“立”下很多规矩:研究人员不能着急发言,不随便进校园、进课堂,进必有据;要提前了解学校、师生的基本情况,要有真实的深入对话;要坐在教室的前排,既观察老师也观察学生在课堂上的生命状态…… 时隔十多年,上海市闵行区田园第二外语实验小学校长蒋宛萍还记得叶澜对自己的一次评课。那是一堂三年级的语文课《镇定的女主人》,自己扮演佣人、学生扮演女主人进行情景对话,是蒋宛萍对这堂课的亮点设计。 “你还记得,当时学生叫了你什么你才走到她身边的吗?”评课中,叶澜的第一句话让很多人意外,却让蒋宛萍打了个激灵。“保姆!她喊了我保姆而不是名字,这不符合常理。”蒋宛萍说。 很多老师觉得这个细节不是这堂语文课的重点。但叶澜和蒋宛萍都觉得,在口语交际中能否恰当地使用称呼,平等、尊重地对待他人,是语文学科育人的重要内容,应当被教师关注到,并且自然地融入教学中。 “当时叶老师已经60多岁了,但对于课堂上的每个细节、互动,叶老师仍然像录音机一样精准。”蒋宛萍越回忆其中的细微之处,越觉得敬佩,“这本身不是听力或者记忆力好坏的问题,而是意识的问题。叶老师有着强烈的学科教学育人价值观,立足这一点,她才会敏锐地捕捉到课堂上的每一处研究资源。” 从一名普通教师成长为一校之长,蒋宛萍说,叶澜的学科教学育人观,不仅点亮和影响了自己,还影响了更多老师深入思考学科育人的内涵、价值和路径。 在华东师范大学“生命·实践”教育学研究院院长李政涛看来,一方面,叶澜有很多“招数”,能让一线教师知道怎么把抽象的理念、宏大的理想变成实实在在的日常教育教学的一部分,解决做什么和怎么做的问题。另一方面,她还能反过来,把变革中的创造提炼、转化为理论,教师遇到的问题,也常常会擦出她头脑中理论的火花。 叶澜曾提出“把课堂还给学生”。但在听课中,她发现,教师对怎么“还”、“还”的尺度和边界把握不准,“要么是假开放,要么是乱开放”。从这一现象出发,叶澜不断思考,提出了教学活动的“有向开放”观:开放要有目标,要指向课堂的核心育人价值;开放要有方向,要面向学生的生活、知识基础和成长空间…… 如今,“新基础教育”已经开展了30年并仍在继续。带着以基本理论为根基、理论与实践交互生成的智慧,叶澜和团队走进了全国10余个省市,与200多所学校定期持续开展合作研究,带领上千教师、数十万学生共同创生着鲜活的在校生存方式。 ■“一个偌大的中国,不能没有自己原创的教育学理论” 如今,叶澜正抓紧完成两个学术任务,一是在《教育研究方法论初探》的基础上,完成“方法论再探”,二是完成《教育概论》修订。 叶澜的学术著作并不多,但都很经典。出版于1991年的《教育概论》是她的第一本学术著作,直到今天,依然是教育学专业的重要专著之一。在豆瓣上,有读者评价这本书:“深入浅出,韵味悠长,论证严谨。看似概论,实则是对教育哲学级别问题的再现与重组。” 这本书来自叶澜主讲的第一门大学课程——“教育概论”。当时,这一教育原理课,在国内尚无可用的教材。通过这本并不厚的著作,叶澜对“教育是什么”作出了简洁而独特的解释:教育是有意识的以影响人的身心发展为直接目标的社会活动,教育是一个复杂的开放系统,它是社会大系统中的一个子系统,与社会其他系统有着复杂的互动关系。 “这种观点是具有开创性的,它打破了传统上将教育泛化、扁平化的认识。”在叶澜的学生庞庆举看来,这体现了叶澜学术上的真诚——发表观点,不是为了得到什么,而是通过研讨引发更多思考,促进教育学发展,即便有的观点在别人看来大胆甚至另类,但都是自己想明白的“对”。 做真学问、学力深厚、教育学立场坚定,是庞庆举对叶澜深感佩服的地方。 作为一门舶来学科,在中国,教育学一直在为赢得、巩固自己的学科地位而奋争。叶澜立志以教育学为志业,也以教育学人的身份为荣。出席会议签到时,她总是会突出自己“教育学人”的身份。她常说:“要做一个堂堂正正的教育学人,并且一辈子把这个身份放在第一位。” 她像一株亭亭玉立的葱郁大树,根系庞大,但是根却始终扎在中国的教育实践里,把吸收到的一切阳光、雨露和养分,都汇聚到促进中国教育学理论自觉和发展的生长上。 2004年,这株在学术上不断自我超越的大树,又结出了一颗新果——基于“新基础教育”十年的研究实践和理论反思,叶澜正式提出:为创建“生命·实践”教育学派而努力。之后,她对“教育是什么”作出了“教天地人事,育生命自觉”的中国式表达。 “生命·实践”教育学派意在以创建学派的方式,推进当代中国教育学的发展。湖南师范大学教育科学学院院长刘铁芳认为,叶澜踏实地回返中国古典教育传统,试图寻找一种契合中国人之生命发展的教育路径,表现出了一种浓郁的中国文化本位意识,“这是殊为难得的”。 这种“殊为难得”的背后,可能和另一种身份自觉有关——“在根子上,叶老师是中国儒家知识分子,胸怀使命,入世担当。”庞庆举说。 “一个偌大的中国,不能没有自己原创的教育学理论。这个‘自己的’教育学,是由中国学者提出,扎根中国土壤,以中国自己的教育改革发展经验为根的。”叶澜说,自己受鲁迅的影响很大,“愿意做第一个吃螃蟹的人。” 最近几年,叶澜接连摔了两跤,但她说自己当前的生命发展状态是“学而不厌、老而弥坚”,“当然不是指骨头坚硬,而是信念、理想更坚定,没有人可以随便把这些推倒。我有自己的定力”。 2024年10月,“新基础教育”研究30周年暨“生命·实践”教育学派20周年纪念与研讨会顺利举行。会上,叶澜用她一贯的从容,微笑着与大家共勉:“任尔东西南北风,扎根大地做青松。”

|