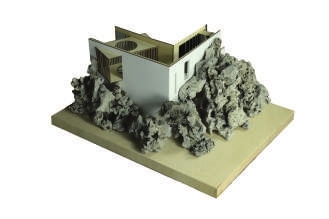

“理壁掇山”特色课程教学成果

学生参加中国国际太阳能十项全能竞赛

苏州大学金螳螂建筑学院以融合创新理念为引领,大力推动人才培养模式改革和实践创新,集各个学科领域的知识、技能和方法于一体,注重实践、创新和跨界合作,培养适应现代社会和产业需求的复合型建筑类设计人才,使其具备跨学科的综合素养和解决实际问题的能力。

打造创新思维培养路径

学院面向课程全面改革、师资提升培训和教学方法创新等方面的需求,致力于打造一条高水平研究型大学完整的建筑类专业人才创新思维培养路径。一是跨学科融合创新,注重知识与技能的交融,强调不同学科之间的融通与合作,塑造学生综合性知识结构,培养其全面发展能力;二是以实际问题为导向,让学生直面工程难题,在项目实际操作的经验积累中,提升解决问题能力与实际操作娴熟度;三是注重培养学生创新思维,通过引入创新创业课程、组织创新创业类竞赛活动等手段,培养学生创新精神;四是融合现代信息技术,推进数字技术和智能化技术在工程领域的应用,旨在培养学生适应未来科技发展的能力;五是产学研结合,强调学校与业界以及研究机构的密切合作,使学生能更深刻洞察行业需求,提升职业竞争力;六是引入国际化元素,培养学生全球竞争力和国际视野,具备跨文化合作才干。

推动建筑类设计人才培养模式创新

建立多学科融合创新的人才培养路径。学院面向新质生产力发展需求,以培养具有社会服务专业能力的卓越工程师为目标,经过多年的教学探索与实践,构建起跨学科的协同教学新模式,形成了“强化设计路径—创新维度培养—团队导师指导—开放共享平台—校企深度融合”“五位一体”的创新设计人才培养新模式。全面提质优化以“基础教学大平台(设计基础课)—专业导师组课(专业/专题设计课和创新实践课)—综合拓展课(地域文化课、数字技术课以及跨学科课等)—学科前沿课(国内外前沿讲座)”为主线的建筑类专业人才创新能力培养课程体系,将多元协同育人和跨界交叉培养作为提升建筑类专业大学生创新能力的两个关键环节,形成了学生“创新思维—创新方法—创新设计—创新服务—创新实践”的五种创新能力渐进式人才培养新模式。学院基于创新设计人才培养的路径和教学框架,在低年级基础教育阶段进行设计课程和设计基础课程的有效衔接,构建了一个服务多专业需求的基础教育大平台课程体系,确立了相应的教学目标和训练重点,为学院建筑类专业人才创新能力培养提供了强力支撑。

构建交叉融合创新的人才培养方法模型。学院综合考虑课程设计、实践机会、导师指导以及跨学科合作等多个方面,以培养学生融合创新能力、推动其全面发展为目标,建立交叉融合创新的建筑类设计人才培养方法模型。基于设计、艺术、信息、工程、计算机、科学和管理等多领域的融合,以培养学生跨界设计能力为目标,通过跨学科研究和开发,建立面向未来的建筑类专业教学融合创新概念模型。学生通过实践式设计,应用和巩固设计专业基础知识。在应用阶段,学生汇集不同专业领域的知识和创新思维,共同解决特定主题的问题。这一过程使学生全面体验不同思维方式,培养其解决问题能力,从而形成创新的设计构思、想法和方案概念,体现了文理交叉、技艺融合的创新教育理念。

形成强化创新思维能力的人才培养方法体系。为解决建筑类专业人才创新能力培养问题,学院通过深入研究教育环节与建筑类专业人才培养之间的关系,重新设计建筑类专业课程和教学改革内容,实现创新能力的渐进式培养,致力于培养学生多维创新设计能力,形成融合创新的建筑类设计人才培养方法体系,探索多元协同创新和跨界实践培养,包括创新文化建设、实践性学习、设计思维培养、跨学科合作、创意激励机制、启发性问题设计、反思与迭代、实际经验积累等。在教学过程中,注重将图形语言操作进一步强化为空间生成训练,以促进设计与环境的融合,以此培养学生思考所生成的空间与环境的关联性,以及环境对空间的修正,通过多学科协作,帮助学生将思维有效转化为实体空间设计的实践操作能力,增强图形思维能力和实践操作能力,实现创新能力的有效提升。

开展建筑类设计人才培养探索实践

以能力为本位,强化多学科融合创新培养实践。学院坚持“以设计能力培养为本”的跨学科协同教学,通过实践导向、项目驱动等,培养学生创新能力和实践能力。在教学组织上,构建多学科融合创新的建筑类人才培养教学框架,实施“低年级大平台教学团队+高年级导师组负责制”组织方式,强调以能力培养为目标,实施“设计能力培养+多元拓展强化”设计主干课程组织模式,聚焦多元拓展的专业创新与实践能力培养。在具体实践上,构建开放式课程设计教学体系,通过校地、校企、校际以及境内外联合,形成包括暑期海外研修夏令营、暑期国际设计夏令营、第二实践课堂,联合毕业设计等多层次开放式设计课程教学体系;建立常态化课程设计成果公开评价制度,邀请兄弟高校设计课程教师、校外职业建筑师等共同参与设计课程作业成果的汇报交流、成绩评定等,通过实时反馈和评估,不断优化教学方法,确保人才培养的质量。

以创新思维培养为目标,促进美育课程整合衔接。学院在低年级开设“设计素描和色彩”课程,该课程有别于传统的素描和色彩课程,以提升设计类专业学生设计思维能力为目标,充分结合和发挥教师个人特长,将美术类课程与专业设计课程整合衔接,不断创新教学方法,培养学生多元空间图意理解能力和设计实践操作能力。“设计素描和色彩”课程的美术教师均具有环境艺术设计专业背景或设计实践经历,充分理解设计和美术的关系。经过多年的实践探索,构建了以设计创新思维训练为核心,以设计素描和色彩、设计基础、模型制作设计为有机衔接的设计基础课程群,形成鲜明的苏大特色,得到学界业界广泛认可,“设计素描和色彩”课程成功入选国家一流本科课程。

以实践应用为导向,全面加强实践资源建设。学院充分发挥中国—葡萄牙文化遗产保护科学“一带一路”联合实验室(国家级别)资源和校企合作资源等优势,为建筑类人才实践应用能力培养提供支撑,通过校企、校地合作构建了涵盖认知、实习与实践等多元化、多类型优质实践资源大平台。学院设有江苏省建筑与城市环境设计实践教育中心,打造了“启迪设计”“中衡设计”“悉地设计”“金螳螂设计”等10余个校外实践基地,并与启迪设计集团股份有限公司、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司、苏大建筑设计院等开展卓越工程人才培养。

开展多元专业创新实践活动,强化学生实践应用能力。学院组织学生实施和参加大学生创新创业训练计划项目、中国国际大学生创新大赛、可持续未来挑战赛(SFC)、“苏大建造,走进平江”创新性学生实践活动等丰富多元的国内专业实践活动,组织学生参加中国国际太阳能十项全能竞赛、美国太阳能十项全能竞赛、UIA—CBC国际高校建造大赛、中俄大学生城市与建筑设计竞赛等多项国际性专业实践活动,很好地保障了融合创新的建筑类设计人才培养成效。近5年,金螳螂建筑学院各年级学生在国际级、国家级别、省级竞赛中的获奖数量逐年攀升,累计取得了国家级别与省部级学科竞赛奖项百余项,毕业生专业素质受到用人单位好评和国内外高校认可,在出国深造方面表现突出,很好地展示了专业教学改革带来的建筑类人才培养工作成效。

建立国际化创新协同运作体系,拓展学生国际视野。学院立足对国际建筑教育领域的前瞻性分析和系统研究,依托苏州大学建筑学、风景园林、城乡规划和历史建筑保护工程4个本科专业,于2012年提出了“重文化素养,强创新实践能力、拓国际视野”的建筑类设计人才培养理念,依托国家历史文化名城,构建多层次建筑文化传承创新平台和地域文化特色课程群,基于“校企融合—校际联教—国际工坊”建立政产学研用创多维跨界协同、产教互融的一体化创新实践体系,依托地域文化资源优势建成中国—葡萄牙文化遗产保护科学“一带一路”联合实验室(国家级别)和联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心(苏州)两大国际合作交流平台,打造多路径、长周期、规模化国际传播模式,探索出一条适应国际建筑业发展趋势的建筑教育新路径。

基于融合创新的建筑类设计人才培养成效显著

人才培养质量显著提高,学生在国际赛事中获奖数量位居全国前列,在中国建筑学会、中国风景园林学会、中国高等教育学会等主办赛事中获得一等奖等国家级别奖项70余项;近50%本科毕业生赴境内外著名高校深造;毕业生大多进入国内上市公司或领军企业等单位就业;专业建设成效明显,建成国家一流本科专业(2个)、国家一流本科课程、国家重点教材/图书(5部)、江苏高校品牌专业和省级一流本科课程等;出版理论成果《苏州大学建筑类设计人才教学实践及成果》,发表教改教研论文近60篇;入选国家留学基金委创新型人才国际合作培养项目和教育部门产学合作协同育人项目。

(吴永发 夏正伟 申绍杰)