|

|

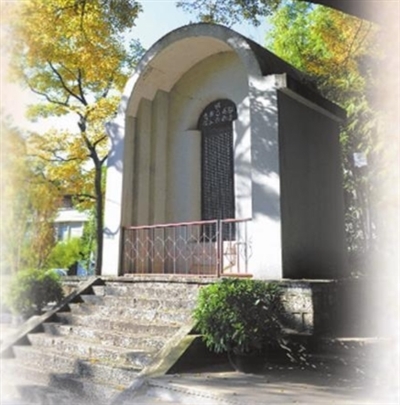

西南联大纪念碑。 角勇 摄

|

|

|

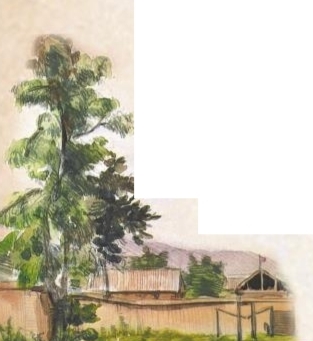

西南联大新校舍一角。原画为赵宝煦1946年6月10日作,赵阳提供。

|

我毕业于西南联大朴素厚重的土地上(西南联大师范学院1946年8月起留昆独立设置为昆明师范学院,1984年改称云南师范大学),后又成为西南联大丰饶历史的研习者、记录者、传承者。20年来,我一次次瞻仰这宏伟的纪念碑,一次次致敬八十年前那群在全面抗战中投身天南一隅、同国家民族共命运的人,一次次受到深刻的感染和教育。 烽火传薪 西南联大,抗日战争中一颗璀璨夺目的文化珍珠。它诞生于国家罹难、民族危亡的紧要时刻,寄寓着我们民族在最危险的时候仍然坚定地赓续文化气象、保存教育火种的无畏气概。 八年烽火中,在著名教育家蔡元培题写的“刚毅坚卓”这一校训引领下,西南联大始终以“满江红”的爱国热忱,深耕高等教育土壤,光扬伟大民族精神。万余名师生肩负抵御外侮、救亡图存的神圣使命,精诚团结,亲密“联合”,教国家之所要,学国家之急需,艰难困苦,玉汝于成,取得了举世瞩目的光辉成就。 沐光而行,组成西南联大的三所高等学府一直有着优良的历史传统。1919年的五四运动,是新文化新思潮在近代中国蓬勃兴起的重要节点。北京大学成为这次运动的策源地,清华大学成为重要的运动力量。在运动的高潮声中,位于天津的私立南开学校也接受洗礼,开始筹办大学部。以后的“一二·九”等历次爱国运动,三校无一例外都成为平津地区的主要爱国进步力量。 西南联大由此深深记得“五四”,始终不忘爱国报国的创校初心。从1938年的“五四”开学礼到1946年的“五四”结业礼,学校每年都举行隆重的“五四”纪念活动,掀起了一波又一波爱国热潮。然而,这里已不是老北大和清华园,这里也不是巍巍南开,世界上再也难找这样贫窘窳陋却昂然屹立、坚持八年之久的大学。西南联大没有现代化的校舍,办学场所主要设立在当地的寺庙、商行和因疏散乡间而暂时借与的中等学校。就连1939年夏天落成的124亩多新校舍,也位于祭祀场的“地坛”旁(今改为地台寺)。这新校舍,与其说是一所现代大学安身立命的新校区,倒不如说是一个新开辟的山村一样的群落。黄墙土坯的茅草房,“风声雨声读书声”声声入室的铁皮顶教室,瓦顶的食堂和图书馆,参差的尤加利树(桉树),与盥洗台连成一景的校园水井,房舍后零落的菜畦,配以身着现代西装、古式长衫和中式旗袍的师生,终于把这里陶染成一个别致的文化聚落。 这所大学在物质上“不得了”,精神上却“了不得”。担任西南联大校领导的清华大学校长梅贻琦曾有“大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”的宏论,西南联大正成为这样的写照。办学八年多,冯友兰、金岳霖、闻一多、朱自清、刘文典、沈从文、华罗庚、陈省身、吴有训、费孝通等一大批享誉中外的名师大家集聚在这里,传学论道,著书立说,成就卓著;杨振宁、李政道、朱光亚、邓稼先、郭永怀、吴征镒、任继愈、汪曾祺、穆旦、许渊冲等一大批杰出英才从这里成长和起飞,最终成为国之栋梁和世之翘楚,影响深远。 丰碑永立 抗战胜利后,1946年,西南联大迎来了在昆明的最后一个“五四”。学校决定在这天举行标志八年办学使命顺利完成的结业典礼,并为新落成的纪念碑揭幕,郑重而自信地彰显其取得的足以写入青史的不朽成绩。 关于纪念碑的筹建,西南联大文学院院长冯友兰在其《三松堂自序》中说:“1946年上半年,三校忙于分家和准备北归的事,在有一次清华的校务会议上,梅贻琦说,我们在昆明待了七八年,临走的时候总要留下一个纪念品吧。会上我就提议,留下一个有古典形式的纪念品。大家都说好,就推我筹备这件事情。我就筹备立一个完全合乎传统形式的纪念碑。” 西南联大仰山之高,承地之厚,择定校园东北角一土丘为纪念碑栖身之所。沿碑之阳面前瞰,似可望穿昆明的眼睛——翠湖;自碑之阴面远眺,则尽可遥望“北走蜿蜒”的城市龙脉——长虫山。 全碑高约4.5米、宽约4米。碑阳由爱国学者、民主战士、西南联大中文系教授闻一多篆额,冯友兰教授撰文,中文系主任罗庸教授书丹。在17行1134字的碑文中,作者以纵横恣肆的笔调,“寓魏晋之骈体于唐宋之古文”,“有识见,有感情,有气势,有辞藻,有声调”,将艰苦卓绝的办校历程、刚毅坚卓的办学精神,乃至我国人民近代以来抗击日寇的历史、中华民族五千多年的文明史融汇其中,再现了西南联大爱国主义的壮丽篇章。 碑文开篇以1945年9月日本在南京受降起笔,回溯了甲午战争以来半个多世纪中国人民面对日寇入侵而不屈不挠的斗争史,表露着对抗战胜利的无限喜悦、无限自豪之情。 碑文回顾了北大、清华、南开三校的抗日史实,特别是在全面抗战的炮火声中联合办学的情形:“自沈阳之变,我国家之威权逐渐南移,惟以文化力量,与日本争持于平津,此三校实为其中坚。二十六年,平津失守,三校奉命迁于湖南,合组为国立长沙临时大学……迨京沪失守,武汉震动,临时大学又奉命迁云南。师生徒步经贵州,于二十七年四月二十六日抵昆明。旋奉命改名为国立西南联合大学,设理、工学院于昆明,文、法学院于蒙自,于五月四日开始上课。一学期后,文、法学院亦迁昆明……河山既复,日月重光,联合大学之战时使命既成,奉命于三十五年五月四日结束。”在千难万难的危局中,仍要全力守护国家民族的文化中坚,这就是全民族抗战必胜信念的具体体现。在全国人民的艰苦奋斗之下,全面抗战终于取得了最终的胜利,其中西南联大的胜利结束正是中华民族伟大抗战精神的生动注脚。 碑文认为,“我国家以世界之古国,居东亚之天府,本应绍汉唐之遗烈,作并世之先进。将来建国完成,必于世界历史居独特之地位。盖并世列强,虽新而不古;希腊罗马,有古而无今。惟我国家,亘古亘今,亦新亦旧,斯所谓周虽旧邦,其命维新者也。”在组成西南联大的原有三校即将复员的情况下,回顾八年来精诚联合的办学史,最可纪念的有四个方面: 其一,在全面抗战的旷代伟业中,西南联大始终与全民族并肩战斗,在教育救国的征程中开规模,立基础,于我国家亦有旋乾转坤之功。其二,组成西南联大的三校以“不同之历史,各异之学风,八年之久,合作无间。同无妨异,异不害同;五色交辉,相得益彰;八音合奏,终和且平”,共创了联合办学的伟大奇迹。其三,“万物并育而不相害,道并行而不相悖”,西南联大“以其兼容并包之精神,转移社会一时之风气,内树学术自由之规模,外来民主堡垒之称号”,成为真知、真理、真言与真人的守护者。其四,继晋人、宋人、明人南渡之后,以联大人为代表的知识分子的南迁是为又一次南渡,但惟有此次能取得全胜,扬眉北返,实在值得纪念。 碑之阴面,是抗战以来西南联大从军学生题名录,由中文系教授唐兰篆额、数学系教授刘晋年书丹,镌刻着834位从军学生的英名。八年来,西南联大的从军师生(其中含一部分女生)前后约1200人,他们投笔从戎,效命抗战疆场,书写了可歌可泣的英雄篇章。复员之际,学校成立校志委员会,决定把这些年轻的名字勒碑刻铭,载于校志,致以民族解放的最高敬礼。 全碑从形式到内容,充盈着一股坚韧奋激的气势,彰显着师生们为了国家民族利益团结一心、抗战到底的伟大联合精神,洋溢着强烈的民族自信心和民族自豪感,是一件兼具历史、文学、艺术和文物价值的中华文化佳构,也是一件极富爱国主义教育价值的历史文化珍品。 旧邦新命 作为碑文的作者,冯友兰先生一生对这篇千字文极为看重。清华复员后,他曾多次重读和审视这篇旧作,始终将其作为自己的得意之作。同样,西南联大师生在不同时间、不同场合,也对这一纪念碑表达过由衷的喜爱。杨振宁先生在清华大学中文系的讲演中说:“这篇碑文写得非常之好,西南联大的精神,西南联大的意义,西南联大的影响,都淋漓尽致地写出来了。”杨石先教授重访西南联大旧址时,曾伫立碑前,无限感慨地说:“联大经历过怎样一个历史时期啊!科学人才和革命志士的同时涌现,给联大的历史带来了殊荣。这种优良学风和革命传统,在新的历史时期依然可以激励一代新人!” 旧邦新命,历史的车轮始终滚滚向前。恰如冯友兰先生后来所说,“绍汉唐之遗烈,作并世之先进”,“于世界历史居独特之地位”,“这不是历史的陈迹,这是将来的伟业。我常以身为中国人而自豪,因为中国人既有辉煌的过去,又有伟大的将来。我们现在的工作,有‘承先启后,继往开来’的意义。所谓‘旧邦’就是祖国,就是中华民族。所谓‘新命’,就是建设社会主义。现在我们常说的社会主义祖国,就是‘旧邦新命’的意义”。 深读这篇雄文之后,我一次次来到碑前瞻仰,在晨光中、在暮霭里、在月色下,也在阳光洒满、在雨露滋润的多个瞬间,凝望这座连接中外与古今、传统与现代、历史与现实、过去与未来的熠熠丰碑,为之赞叹,为之回味,为之自豪。 如今,这座有着特殊意义的纪念碑,也复制并矗立于北京大学、清华大学、南开大学和云南师范大学呈贡校区的校园。我们走近它,瞻仰它,吟诵它,吸收它身上所散发的中华民族智慧与勇毅的光芒,愿时刻向五千年来光辉灿烂的中华文明看齐,共同奋进于中华民族伟大复兴的新征途上。 (作者单位:云南师范大学历史学院)

|