|

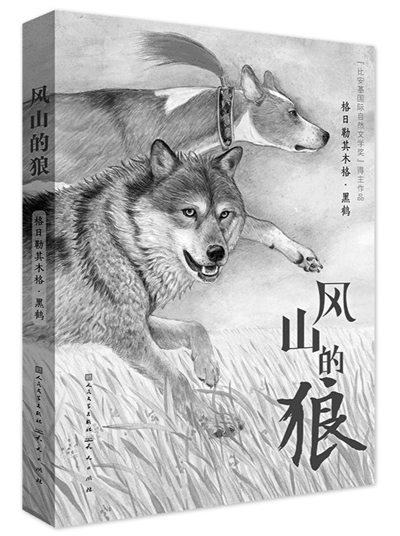

| 《风山的狼》 格日勒其木格·黑鹤 著 天天出版社 |

格日勒其木格·黑鹤的动物小说既连续又完整。经过多年的文学创作,黑鹤已经发展出一套成熟的叙事话语,他对叙事节奏、叙事语调的把握,对叙事模式的建构,对“叙事”本身的探索,均达到了一定高度。《风山的狼》是他最新的长篇小说,可以作为观察黑鹤文学创作的一个小切口,以此见出黑鹤小说创作的几个特点。

有故事,更有故事中的故事。黑鹤的小说通常有一个明显的结构特点,就是故事套着故事。这些故事可以说是延伸,可以说是另造,或者说是补充。譬如《风山的狼》的主干是“我”与伊斯格、伊斯格与狼的故事,但在这主体故事链条之下,还有“我”过往经历过的许多故事,也有草原上各种动物曾经历的故事,就连牧场大叔这个小角色,黑鹤也自然而然地带出了精彩的小故事。黑鹤对这种叙事模式是偏爱的,他在以往的长篇小说甚至中篇小说(如《野牦牛》)中也有这样的小说技法,《风山的狼》是一种接续。这些故事起到多层次的作用,或者丰富了文本的趣味性,或者延伸了内容的指向,或者构成了故事的丰富性,或者提供了另一种看问题的角度。

认识空间,认识生灵。看过黑鹤小说的人,会直觉他是一个懂得空间、懂得场所的人。草原的一切,从草地到河流,从灌木到砾石……黑鹤都具有敏锐的体察力,这几乎使得他成为一个现代博物学家。在黑鹤笔下,空间如此有趣,因为空间发生了很多故事,而这些故事恰恰在两方面给了我们愉悦:第一是紧凑有趣的情节,第二便是知识。比如《风山的狼》的空间叙事中蕴含大量新鲜的知识,关于草原和灌木丛“脾性”的知识、动植物的知识、地球气候的知识……秋天,不能让马狂奔,马需要储存脂肪,才有足够的能量应对严冬;生活在洞里的平头哥蜜獾有永不衰竭的体能、柔软如弹簧般的身体、可怕的出击速度和咬合力……

这些知识萦绕着我们周身,却不令人自觉。更重要的是,如果不了解这些知识,我们大概会犯错误,比如我们读到的那些关于“感恩”的故事——人救过狼,过了多年后狼回来报恩。黑鹤直截了当地说:“那应该是根本不了解动物行为学的人类的臆想吧。”

崇尚本能,也崇尚智慧。无论是在小说中,还是在现实中,黑鹤都会承认本能是动物的原生力量,具有保护的作用。它的存在,确保了动物的生存与延续,使动物免受伤害,或者尽可能少受伤害。《风山的狼》里,伊斯格在荒野待了一些时日,身上“不仅仅是狼本身的气味,还包括更为接近自然的部分,那是山地、土壤、未被人类触及的一些东西的味道”。黑鹤怎么看待这种现象?小说中的“我”尊重这种行为,尊重伊斯格对于荒野的“回归”,因为这就是它的本能,而本能的力量让它们生存得更久、更有活力。

但黑鹤并不迷信本能,他写出了动物们的智慧。黑鹤自信地说出:“我了解我的狗,蒙古猎犬的智商很高,很小的时候它就已经可以向我表达自己的感受和要求。”他这样说的时候,第一,体现了自己与伊斯格互动性的交流;第二,确证了动物具有智慧,当然这种智慧不是人类意义上的“智商”测定。黑鹤相信,动物的智慧表现为它们对情绪的自然流露、对生存环境的判断和理解,甚至对生活的一种朦胧但有意识的态度……

写动物,更是在写人。黑鹤的小说名为“动物小说”,其实更是在认识“人”的心灵、态度、情感。在书中,叙述主体的倾向很突出,他大量地运用了“我”这个主体性强烈的词语。这个“我”可能是黑鹤自己,更可以说是一些抽象的“人”。人因为动物的受伤而悲伤,人因为理解了动物的内心而自信,人因为震慑于自然的威力而成熟。有多种多样的情形,让人暴露出自己的内在。

黑鹤小说的特点还在于,故事中设置了很多情境,而且是人可以做出多种选择的情境。比如,对于伊斯格“逃离”到野狼那里,人应该怎么办?把它拉扯回来,或者赶走野狼,或者离开草原、回城市,或者顺应之?黑鹤设置的情境,不单是叙述主体“我”的情境选择,读者亦是——那么,你会作出什么选择?黑鹤的小说考问了普遍的“人”。

在人跟动物的关系中,自我局限、自我傲慢、自我封闭是顶大的性格缺陷。这些缺陷也表明了,人确实是不完美的。但黑鹤的小说里,人正在向更美、更理解世界的方向进发。《风山的狼》里,“我”自觉地放低姿势去理解伊斯格,“我”对于野狼、獾都自觉地去体察,“我”对这个世界是热爱的。牧场大叔亦如是,这些都带有“人”的自觉。在动物小说里,避开了“人类中心主义”,这或许是黒鹤的视点,《风山的狼》提供了这样一个范本,它对我们怎么认识“人”是有启发的。

|