|

| 全国高校黄大年式教师团队 |

|

| 抗病毒性传染病创新药物全国重点实验室第一届学术委员会第一次会议 |

|

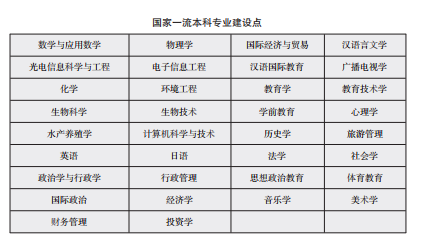

| 国家一流本科专业建设点 |

|

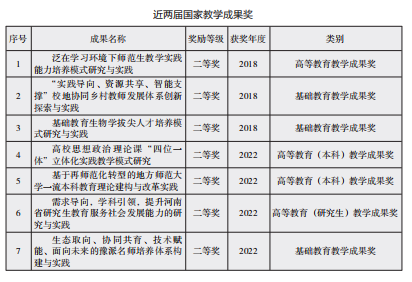

| 近两届国家教学成果奖 |

太行之南,黄河之滨,百年师大,弦歌弘道。办学百年来,河南师范大学始终心怀国之大者、心系省之要者、心向民之盼者,将“办对学生负责、让社会满意的教育”作为根本办学理念遵循,牢固树立人才培养的中心地位,正校风、益教风、敦学风,涵养“学在师大、心系国家”的精神标识,积蕴“精育良才,教育报国”的文化性格,教师潜心教书,学生潜心读书,造就服务区域基础教育高质量发展的大批卓越教师,培育服务区域经济社会高质量发展的拔尖创新人才。新时代、新阶段、新征程,“构建一流本科教育、培育一流本科人才”成为学校迈向新百年的行动共识,汇聚起师大人奋楫前行的磅礴力量。

凝聚教育共识

坚持学生中心

学校始终坚持社会主义办学方向,把党的领导覆盖办学治校各领域、贯穿教育教学各环节、融入人才培养各方面。坚持将立德树人作为根本任务,从环境创设、资源开发、课程教学、教师能力、考核评价等多个维度构建立德树人新生态,发挥中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的育人功能,全方位赋能立德树人新成效,培养德智体美劳全面发展、担当民族复兴大任的时代新人。

近年来,学校坚持“跳出师大办师大,跳出教育办教育”的理念共识,以学生成长成才为目标,成立学生中心、课程中心和教师中心,制定一流本科教育行动计划,扎实推进以质量为导向的体制机制改革。以“专业为谁而办、课程为谁而开、教师因谁而在”为逻辑起点,围绕学生专业学习力、职业胜任力、核心竞争力、创新发展力“四力”培养,深入推进人才培养供给侧结构性改革,发挥资源配置引导功能,持续锻强补强专业、课程、师资人才培养三大关键要素,赋予学生高度的自主选择权,持续提升人才培养能力,培养高素质专业化创新型人才,实现学生自由而全面的发展,“学在师大、心系国家”的品牌进一步彰显。

建强学科专业

奠定育人基础

专业是高校人才培养的基本单元。学校不断调整优化专业结构,加强专业内涵建设,激发专业建设内生动力,以高水平专业建设支撑高素质人才培育。

一是主动对接国家和区域经济社会发展战略需求。坚持“四个面向”,立足科技和学术前沿,瞄准新兴交叉学科和战略性急需专业,贯彻河南省“三个调整优化”战略部署,科学规划专业结构调整。二是建立健全专业动态调整体制机制。以“专业认可度、培养认可度”为核心指标,以河南省专业评价结果、师资队伍、教学成果、学生成果等为关键指标,定期开展专业评估,撤停低质专业、做强优势专业、打造特色专业,全力推进专业内涵式建设。

学校现有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学十一大学科门类,79个本科专业,其中国家一流本科专业建设点34个、省级一流本科专业建设点23个。专业结构更加合理,专业质量持续提升,优质育人资源配置更加集中,服务区域高质量发展能力更加强劲。

打造优质课程

建强育人阵地

课程与教学是人才培养的核心载体和关键环节。学校出台一流课程建设办法,构建“校级、省级、国家”优质课程三级递进式建设模式,获批国家、省级一流本科课程136门,其他省级课程67门;引进复旦大学、北京师范大学等高水平大学优质线下课程31门,推动课程建设质量整体提升。

学校始终将课堂教学作为人才培养的主阵地、主战场、主渠道。以科教融汇为导向,把全国重点实验室、2个国家学科创新引智基地(“111计划”)、4个国家级别实验教学示范中心等平台的高水平教学成果转化为教学资源,以培养学术型人才为目标,开展研究性教学,奠定学生专业基础素养,提高学生的学术思维能力和学术创新能力。以提高教师的教学智慧能力、完善学校的智慧教学环境为抓手,提高课堂信息化水平,培育大学生数字素养。持续推进教师教学创新改革,创设问题引领、探究式、申辩式课堂,培育深度学习的课堂生态。不断强化课堂组织教学,全面构建具有师大品牌的课堂教学质量文化,培育具有师大基因的高素质创新人才,逐步熔铸了“明德、正学、倡和、出新”的校风。

加强师资建设

名师造就英才

教师是人才培养的核心要素和可持续力量,只有高质量的教师才能构建高质量的教育、培育高素质的人才。学校注重新入职教师培训,实施不同类型教师分类专项培训,一手抓规范,一手抓激励,以规范促进教师敬畏课程教学,以激励引导教师投入课程教学。构建教师荣誉体系,实施优课优酬、校长质量奖等制度,鼓励教师潜心教书。设置校级教改项目,激励教师以研促教、以研促学。以培育教学成果奖为着力点,促进以教师原创性教学成果反哺高质量课堂教学。近年来,学校通过出台灵活聘任制度、实施“银龄计划”等各项举措,引进国内外优质师资,提升学校整体师资水平。

学校获评全国高校黄大年式教师团队等国家教学团队3支,近两届获国家教学成果奖7项,位居全省之首。近年来,学校获批国家虚拟教研室1个、省级教学团队27支、省级教学名师28名、中原教学名师和中原教育教学领军人才5名,4名教师在全国性教学竞赛中获奖,15名教师在河南省本科高校教师课堂教学创新大赛中获特等奖,引进41位校外一流师资,高水平师资供给更加充分。

彰显特色优势

培育豫派名师

学校始终高擎教师教育特色办学兴校,以河南省教师教育“排头兵、领头雁”的要求,加大教师教育投入力度和师范专业建设力度。目前,学校师范专业覆盖了基础教育所有学科和学段,其中,17个师范专业为国家一流本科专业建设点,13个专业通过师范类专业二级认证。学校实施卓越教师培养计划与“本硕博一体化”师范人才培养模式。学校承担了河南省50%以上的“优师计划”师范生培养,以独立、高效、科学、先进的培养方案,培育了大批优秀公费师范生。学校构建了“职前职后一体化”教师教育格局,承担了“河南省万名中小学校长培训计划”,教师职后培养质量广受赞誉。

学校是国家卓越教师培养计划实施高校,获批“河南省师范教育质量提升行动计划”示范性项目,实现卓越教师培养、“U-G-S”协同育人、师范生成长工作坊、师范类专业实践教学能力提升、教师教育类省级优质课程5类项目全覆盖。学校实施师范生灵活选择教育实践学期制度,全体师范生集中开展为期18周的教育实践活动,加强教育实践活动的课程化、过程化“双化”管理,教育实践活动质量显著提高。

重构培养方案

融入师大思想

本科人才培养方案是人才培养的根本遵循。科学、前瞻、完备的本科人才培养方案是保障本科人才培养质量的基石。2022年,学校以立德树人、学生中心、学院主体、“五育”融合、认证引领为基本原则,以积极落实课程设置要求、科学构建培养要件关联矩阵、灵活调整课程开设方式、做好做实第二课堂、构筑“博约”通识课程体系、务实推进完全学分制改革、积极构建书院制育人模式等为修订重点,创新性修订了学校本科人才培养方案。

以办“有思想的教育”为指导,突出师大原创性教育思想凝练,指导本科人才培养方案修订与人才培养全过程。以通专融合的教育思想,构筑“博约经典”“博约核心”“博约百花”等“博约”通识课程体系,厚植大学生的人文底色。以第一课堂与第二课堂贯通的思想,构建读60本书、听60场报告、参加60场活动的“360”第二课堂体系,奠基大学生的学术根脉,拓宽大学生的学术视野。以学生“自由而全面的发展”为指导思想,聚焦师范生道德力、施教力、学习力和发展力“四力”培养,允许师范生灵活选择教育实践学期,成功规避了实习与考研之间的矛盾冲突。高质量培养方案为高素质人才培养提供了强力支撑。

贯通“两个思政”

实现“三全育人”

成人与成才兼顾融合、相得益彰是教育发展的客观要求。为深入贯彻立德树人根本任务,学校构建了“两个思政、三全育人”格局,造就有理想、有本领、有担当的时代青年。

一是全力推进思政课程与课程思政同向同行。出台课程思政建设实施方案,把立德树人融入课堂教学、第二课堂、社会实践等各环节,立德树人育人体系更加完善。提高思政课教师课堂教学能力,建立思政课示范性教学中心,提高思政课教学实效。深入推进党的创新理论进教材、进课堂、进头脑,重点开好、讲好“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”等思政课程,守好“主阵地”。全面推进课程思政,开发具有师大元素、教育特质和师道文化的课程思政资源,提高教师课程思政教学能力,建设一批课程思政示范课程,切实发挥课程思政的育人功能。二是深入推进“三全育人”综合改革。加快构建一体化思想政治教育体系,发挥团建、党建的育人价值。引导大学生参加社会实践活动,发挥实践育人功能。鼓励大学生早日进实验室、项目组,发挥科研育人功能。开发符合大学生全面发展需求、彰显大学生时代风貌的社团活动,激发同辈之间相互补益的教育功能。将理想信念教育贯穿人才培养各方面、全过程,着力培育具有家国情怀、奉献精神的高素质人才。

创新培养模式

培养拔尖人才

近年来,学校不断创新多元人才培养新模式,营造多层次人才竞相迸发的育人生态,形成“不拘一格降人材”的育人格局。

一是实施科教融汇行动,培养一批学术型人才。将科学研究和人才培养有机结合,开展研究性教学,以研促教、以研促学,培养具有前沿性学术视野、批判性思维能力、辩证性思维意识、创新性实践精神的学术型人才。二是实施拔尖人才创新培养工程,建立俊甫书院,专门开展拔尖创新人才培养,9个学院开设拔尖创新人才培养实验班,获批2个河南省基础学科拔尖学生培养基地,形成“院、校、省”三级拔尖创新人才培养体系。三是强化产教融合,完善人才培养协同机制,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,获批河南省现代产业学院建设试点,瞄准新兴产业需求,造就高素质复合型创新人才。四是在省内率先实施双学士学位复合型人才培养项目,跨学科整合优势资源,培养视野开阔、一专多能的复合型人才。以开放多元的人才培养模式,提高人才分类培养的能力与质量。

坚持质量导向

健全体制机制

体制机制改革是人才培养的制度保障,学校始终坚持以质量为导向,不断重塑和健全人才培养体制机制,以公正、高效、科学、人文的体制机制,确保人才培养质量与成效。

一是深化学校内部治理体系改革,通过“大部制”、“放管服”、绩效分配等系列改革,激发办学活力,引导资源优化配置,汇聚人才培养合力。二是制定、修订人才培养制度和质量保障制度30多项,“引导+规范”的人才培养制度体系日臻完善。三是坚持以学生成长成才为中心,整合人才培养关键要素资源,成立学生中心、课程中心、教师中心。四是修订大学生自主选择专业管理办法,实施“转出无限制、转入达条件”的学生转专业制度,大学生在读期间,可以实现多次自主选择专业机会。五是探索实施完全学分制改革,允许学生根据学力,提前获取学历学位。持续健全体制机制,激发人才培养内生力量,保障了师大人才培养的核心竞争力和区域影响力。

不负教坛躬耕

教学成效显著

牢固树立人才培养中心地位,全面贯彻产出导向、学生中心、持续改进的OBE理念,学校本科教育教学成效进一步彰显,社会美誉度越来越高。

一是师范生教学技能显著增强。荣获第九届“田家炳杯”全国师范院校师范生教学技能竞赛一等奖2人、二等奖2人;近5年,学生荣获河南省师范生教学技能比赛一等奖62人、二等奖58人,一等奖人数居全省首位;师范生入职后迅速脱颖而出,成为业务骨干或教学名师,用人单位对师范生培养满意度始终保持在90%以上。师范生培养质量得到社会各界广泛认可。二是学生创新实践能力明显提高。近5年,荣获中国国际大学生创新大赛全国奖项32项、省级奖项307项,“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛全国奖项7项、省级奖项215项,全国大学生数学建模竞赛全国奖项13项、省级奖项359项,大学生创新创业训练计划项目全国奖项125项、省级奖项223项。三是学生毕业去向落实率和深造率不断攀升。5年来,年终毕业去向落实率从88.82%提升到93.73%,学生考研录取率从29.75%提升到35.07%,总体呈现持续上升趋势。

“繁霜尽是心头血,洒向千峰秋叶丹。”河南师范大学始终坚持为党育人、为国育才的初心使命,以时不我待的奋斗精神,不断锻强人才培养的综合能力。植下梧桐树,引得凤凰来。“得天下英才而教育之”是师大的守望与期待。愿越来越多有理想、有抱负的有志青年加盟师大,筑梦青春,报效祖国。

(崔振成)

|