|

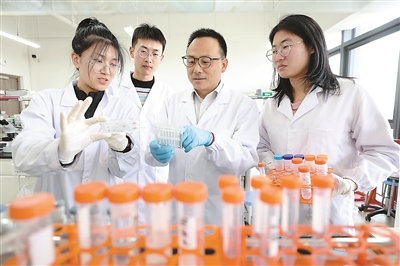

| 东南大学生物科学与医学工程学院院长顾忠泽(右二)带领团队攻关器官芯片技术难题。资料图片 |

■走在教育强国大路上 支撑高水平科技自立自强

开栏的话

习近平总书记在主持中共中央政治局第五次集体学习时强调,建设教育强国,龙头是高等教育。要增强高等教育的龙头作用,深化高校有组织科研是关键一招。全面提高人才自主培养质量,支撑高水平科技自立自强成为今年教育的主攻方向。

今天起,本报推出“走在教育强国大路上·支撑高水平科技自立自强”栏目,全面记述各地各校在开展有组织科研攻克难题、加强基础研究、破解“卡脖子”技术等方面的新进展、新成效、新气象,展现广大师生主动担当作为,不懈奋斗,积极投身教育强国建设实践,为全面推进中华民族伟大复兴提供有力支撑的精神面貌。敬请关注!

■人体器官芯片技术是我国生物医药领域亟待攻克的关键核心技术。顾忠泽带领团队执着“器官芯片”研究13年,创造四项“第一”

■跨学科科教融汇模式为科技创新孕育了丰沃的土壤,也打造了一支高水平的科教融汇师资队伍

规律跳动的“心脏”,勤勉代谢的“肝脏”,主掌呼吸的“肺部”,血液奔涌的“血管”……在数字医学工程全国重点实验室的显微镜下,记者可以清晰地看到,一张张巴掌大小的高分子材料里,一个个微型的人体“器官”正在被孕育和培养。

实验室主任、东南大学生物科学与医学工程学院院长顾忠泽告诉记者,眼前所见就是“器官芯片”。

“人体器官芯片技术是我国生物医药领域亟待攻克的关键核心技术。”顾忠泽介绍,今年是他带领团队开启器官芯片研究的第13个年头。截至目前,这个团队已创造四项“第一”:国际上第一个太空心血管器官芯片的发射和在轨检测、我国第一个采用器官芯片数据获批IND(新药研究申请)的新药、第一个器官芯片国家标准立项、第一个应用于生物安全防护三级实验室的全自动化成像系统。

创新风暴背后的科教融汇

所谓“器官芯片”,是通过干细胞、生物材料、纳米加工等前沿技术交叉集成,在人体外构建的一套器官微生理系统。以此可以模拟人体不同组织器官的主要结构功能特征和复杂的器官间联系,从而预测人体对药物或外界不同刺激产生的反应,可以为药物研发、精准诊疗等领域提供全新的解决方案。

顾忠泽的器官芯片探索之路,始于职业生涯的“瓶颈期”。

2012年,顾忠泽正和一家医疗机构合作从事生物人工肝研发,进展一度不甚理想。一篇偶然读到的关于器官芯片的文献,让他敏锐地意识到:“这是一项颠覆性创新技术!”

彼时,西方国家正推动立法禁止使用经动物试验的药品、化妆品。顾忠泽迅速作出研判:发展器官芯片技术,可能是我国在国际生物医药前沿研究领域实现“换道超车”的历史性机遇。

“在体外构建微生理系统,这在当时对全球来说都是一个未知领域,所有国家都站在同一起跑线上。如果我们能成功实现这一目标,那么凭借庞大的人口基数优势,我国就能建立起自己独有的生物样本库和数据库,进而彻底摆脱对国外药企数据的依赖。”回想起开展这项研究的初衷,顾忠泽至今仍心潮澎湃。

器官芯片涉及的关键核心技术复杂,成本高,极富挑战性。顾忠泽依托所在学院的资源,大胆地打破传统学科壁垒,突破教师、科研人员身份界限,集合生物医学、材料科学、纳米技术等多个学科精英,组建了跨学科研究团队。团队先是在学校内部进行项目立项,着手试制肝脏芯片、心脏芯片、皮肤芯片,并同时进行器官芯片技术的预先研究。

跨学科科教融汇模式为科技创新孕育了丰沃的土壤,也打造了一支高水平的科教融汇师资队伍。团队成员相互碰撞,彼此加油,共同攻克科研难题。

“我们沉浸在假设、验证、分析、完善的循环中,用经验的碎片拼出胜利的图景。”十多年来,顾忠泽带领团队一次次面对失败,又一次次重构模型,最终攻克了芯片构建与数字化中的精准测量关键核心技术,还逐一解决了器官芯片高精度跨尺度三维打印、功能性细胞外支架材料、细胞力成像、人工智能算法等难题,成功研发了我国自主的微生理模型及测量方法。

团队在科研上的丰硕成果,为学院的教学工作提供了鲜活的素材。每个学期,顾忠泽都坚持为生物医学工程专业的学生开设必修课,并在课堂上分享器官芯片的最新研究成果,以此激发学生的学习兴趣和创新思维。同时,他还积极鼓励学生参与数字医学工程全国重点实验室的科研项目,通过实践锻炼学生的科研能力和解决实际问题的能力。

“科研与教学相辅相成,互为支撑。东南大学的生物医学工程学科入选国家‘双一流’建设学科,生物医学工程专业获批国家级一流本科专业建设点……”一项项科教融汇的成果,令顾忠泽倍感欣慰。

成果转化背后的产教融合

“我们成功完成了器官芯片的所有研发指标,顺利进入产业化阶段。7项知识产权以3016.02万元的价格转让,还成功孵化了产业化公司,为高校、科研院所探索科技成果转化路径起到了示范作用。”谈及器官芯片的研究成果转化情况,东南大学苏州医疗器械研究院副院长白晶如数家珍。

白晶介绍,他所在的研究院由东南大学、苏州高新区、江苏省产业技术研究院三方于2017年共建,是东南大学创新体制机制、推动产教融合、实现高水平科技成果转化的“试验田”之一。研究院主要依托东南大学的5个国家级、省部级重点实验室平台,利用苏州高新区在产业、政策方面的优质资源,结合江苏省产业技术研究院的体制创新经验,集聚全球资源,引领前沿技术发展,加速成果转化,服务企业创新,打造具有示范引领作用的医疗器械产学研合作平台和创新生态体系,建设创新驱动的高端医疗器械成果转化基地以及医疗器械小微企业孵化基地。

经过4年多发展,该研究院形成了两大拳头技术产品,“人体器官芯片”就是其中之一。2022年,研究院的“人体器官芯片的构建与精准介观测量”项目还荣获科技部首届全国颠覆性技术创新大赛总决赛最高奖。

“我们主要侧重于应用转化研究,在高校与产业之间架起沟通的桥梁,从而有效地将基础研究与产业联结。”白晶自豪地表示,器官芯片已成为该研究院首个自主培育并达到国内领先水平的原创项目。

2021年,研究院器官芯片科研团队与江苏省产业技术研究院、苏州医疗器械产业发展集团有限公司联合成立了江苏艾玮得生物科技有限公司。这家创新科技公司专注于为药物研发、精准医疗和化妆品等市场提供器官芯片及配套自动化装备产品。

“器官芯片是新质生产力的典型代表之一。”艾玮得公司首席运营官徐源介绍,目前器官芯片相关技术已在100余家企业、医院及研究机构得到应用。

“高校设置新型研发机构进行科技成果转化,不是要和企业‘抢饭碗’,而是要对企业有贡献,进而为整个社会作贡献!”顾忠泽表示,推进教育、科技、人才协同融合发展以及“四链”融合着实不易,高校科研工作者应当秉持这样的信念——“但凡企业能做的,我们坚决不做,要做就要研发出能推动整个行业发展的前沿技术”。

科研育人背后的交叉融合

东南大学九龙湖校区生医科研综合楼8楼,一出电梯就能见到一张长桌和一条长凳,正对着桌子的墙面上挂着一台显示器。

这是顾忠泽给学生“开小灶”的地方。不管是本科生还是研究生,只要提出需求,无论多忙他都会留出时间进行“一对一”辅导:学生汇报学习和科研情况,顾忠泽一边听一边提出意见。

“我们团队每星期都要开科研交流会,十几年如一日,风雨无阻。”东南大学器官芯片方向硕士研究生李昱说,“顾老师办公室的大门始终对我们敞开。”

如何加强拔尖创新人才自主培养,为我国关键核心技术攻关提供人才支撑?这是顾忠泽作为学院院长一直在思考和探究的问题。

顾忠泽介绍,近年来,东南大学坚持以国家需求为引导,以器官芯片国家重大项目研究为契机,以核心概念为统领,凝练出理工医融合交叉学科的概念框架,从知识融合、知行融汇、平台融贯三方面,构建了“科学与技术、工程与医学、创新与转化”融合、本硕博贯通的拔尖创新人才培养模式,形成了“初阶通识(本科)到中阶综合(硕士)到高阶创新(博士)”逐级进阶的知识链条和人才培养体系。

“新的人才培养体系可以在很大程度上解决生物医学工程教育中自然科学与工程技术知识体系融合不够,工程技术与生物医学人才培养模式落后于医疗产业发展需要,以及创新人才培养中高技术创新和医学转化实践环境相互脱节等问题。”顾忠泽说。

大师引领、项目淬炼、产教融合,是顾忠泽一直秉持的教育理念。他带领的团队依托国家重大科研项目,从本科毕业设计、硕士及博士课题,分层设立挑战性项目,引领学生在项目淬炼中成才。同时,生物科学与医学工程学院依托相关产业平台,建立辐射本、研学生的实践基地,构建了校企联合的人才培养模式。包括该学院在内的6个学院共同设立“集萃研究生培养计划”,累计为生物医药产业培养了90余名优秀的复合型人才和青年科技人才后备军。

“大学的科学研究一定要有预见性,要及时对国家未来的重大需求进行预判,这样才能培养出面向未来的拔尖创新人才。”顾忠泽坚定地说。

|