|

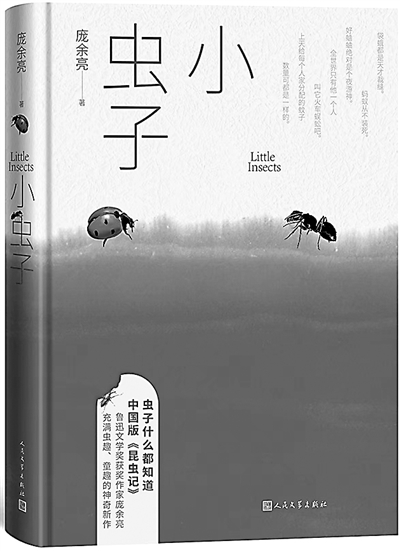

《小虫子》

庞余亮 / 著

人民文学出版社 |

2023年,法布尔诞辰200周年之际,庞余亮推出《小虫子》。这是他致敬偶像的方式。

《小虫子》与《昆虫记》从写作的角度看,具有师承关系,但这并不表明它们一脉相承。庞余亮就像在经典河流上航行的小船,忽地一个拐弯,驶出了新航向。若法布尔地下有知,也许会说:“《小虫子》就像一张黏人的蛛网。”

法布尔是昆虫学家。昆虫是他的研究对象,他追求的是准确与生动。

庞余亮是作家。昆虫是他的童年玩伴,是其展现童年生活的切入点,他追求的是自然真实与意境旷远。我们在书里看到40余种小虫子伴随小主人公成长的故事,并感受字里行间强劲的文学味儿。

庞余亮是诗人。句子清简灵动,常单句成段,像诗行,比一般散文更具韵律感。如《棉铃虫啊钻心虫》,作者痛惋棉铃虫咬过的棉花青桃——

好不容易长成的青桃啊。

心疼。

哭。

都来不及。

庞余亮削尽冗繁,让文字清瘦如竹。试想,如果主谓宾一应俱全,句子也就笨重了。甚至他的标点也染上诗性,具备强烈的个人情感。比如《蜜蜂和怪孩子》中——

春天是个奇怪的季节。

田野里全是花。桃花。梨花。杏花。油菜花。野麻菜花。蚕豆花。豌豆花。紫云英花。黄苜蓿花。

花中间那么多句号,全不是惯常用法——在并列的词语间用顿号。庞余亮介绍田野的花不是呼啦一下集体亮相,而是一个个依次登场,浓墨重彩。这种“陌生化”的标点让读者学会“伫立凝视”,而不是“走马观花”。这对阅读本身也是一种引领——读书,尤其是好书,标点不能忽视。

庞余亮是童话作家。在书中,他不是将小虫子变成会说话的王子公主,而是以童话心境描摹昆虫本色,讲述它们与自己“相爱相杀”的故事。他与它们互映互衬。他是“鼻涕虎”“糊涂虫”“跟屁虫”,甚至是散发臊气的“千足虫”。不过,阴暗潮湿的生活在庞余亮眼中一碧万顷。蝼蛄“又丑又没用”,他却发现它会给人挠痒痒。别人笑他“小矮子和土行孙”,他能记起六指爷爷的指点——“土行孙打败过哪吒,也擒住过二郎神呢”。楮桃枝上的黑星天牛是他的孙大圣,“还是戴墨镜的孙大圣,身披黑底圆星的铠甲,黑白相间的触须,如同身穿战袍的孙大圣头顶那两条长翎子,完全可以上天去跟玉皇大帝大闹天宫”。何等气派!而落在母亲头上的萤火虫则成了天赐的“银簪子”,这是童话中才能看到的……

在庞余亮心中,每一只虫子,都是一条曲径,通向阳光与幽默。他借由可爱的虫子,向我们展现一代人酸甜苦涩的童年。读者在甜蜜中品出酸涩,也在苦涩中嚼出甘甜——这是一部略带忧伤的童话。

庞余亮还是小说家。他知道,在小虫子之上,有田野,有河流;有节令,有时代;有童年的险象环生,也有人际的温情脉脉。他将这些丝线紧紧攥在手上,编织出一张覆盖童年时代的蛛网。这网既有张力,又有磁石般的引力,禁得起读者的再三咀嚼。

全书三十五章,多以虫为章节名,讲述贫困家庭里一个苦孩子的故事。每章一个侧面,合起来便是一部立体的自传体小说。只不过它是以第三人称的口吻,以虫子为主角讲述的,具有无限的表达自由和独特的写作视角。这些年,庞余亮不仅仅奉上一本又一本散文、小说,还“推动、发展他所从事的那种形式”。

《千足虫》中,作者由“千足虫出没的季节,是梅雨季”写到屋漏如注,母亲脾气最大,连父亲都说母亲是向日葵投的胎。没有太阳,向日葵会莫名其妙地发火。再由千足虫写到“尿床精”,引出“草房子才是真正的尿床精”。于是,怪孩子保证会给母亲砌三间大瓦房。最后,“直到二零零三年五月,‘向日葵’母亲离开了那颗四十多亿岁的太阳,也没住到怪孩子在赫赫阳光下向她保证过的大瓦房”。作者用笔开合有度,收放自由,于平静的叙述中,表现他对童年生活、对已逝亲人的一往情深。

说到底,《小虫子》还是一本像蛛网一样黏人的散文集。

(作者系江苏省苏州工业园区金鸡湖学校教师)

|