|

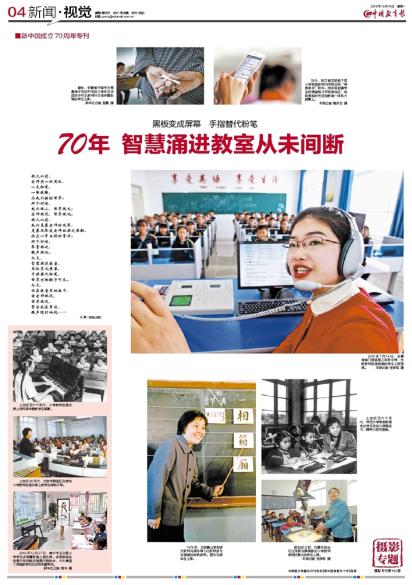

曾经,安徽省宁国市云梯畲族乡毛坦村毛坦小学年过半百的乡村女教师叶巧荣手握粉笔给学生上课。

新华社记者 郭晨 摄 |

|

如今,浙江省龙游县下库小学英语教师付伟娇应用“授课助手”软件,用手机拍摄学生的课堂练习并现场批注,将结果实时传送到教室一体机大屏幕上。

本报记者 鲍效农 摄 |

|

| 2016年7月14日,在青海省门源县第三初级中学,支教教师在语音室给学生上英语课。本报记者 张学军 摄 |

|

| 上世纪五六十年代,小学教师在音乐课上用风琴伴奏教学生唱歌。 |

|

| 上世纪90年代,北京市朝阳区白家庄小学教师在音乐课上教学生弹电子琴。 |

|

2018年12月27日,南宁市玉兰路小学学生在智慧教室上音乐课。该系统将实体展示和网络动画展示相结合,大大增强了课堂教学的互动性和趣味性。

新华社记者 周华 摄 |

|

| 1978年,北京景山学校语文教师马淑珍等3位教师成为全国首批特级教师。图为马淑珍在上课。 |

|

| 上世纪五六十年代,师范大学学前教育专业学生在幼儿园里实习,辅导小朋友画画。 |

|

新世纪之初,内蒙古自治区达茂联合旗满都拉小学教师使用投影仪给学生上课。

本报记者 张学军 摄 |

■新中国成立70周年专刊 很久以前, 老师用一块黑板, 一支粉笔, 一根教鞭, 为我们描绘世界。 那个时候, 我们很小,世界很大; 老师很近,世界很远。 很久以前, 我们羡慕老师的风琴, 羡慕风琴被老师的指尖轻触, 流出一串五彩的音符。 那个时候, 琴音很远, 歌声很远。 今天, 智慧涌进教室, 黑板变成屏幕, 手指替代粉笔, 世界万物触手可及。 今天, 坐在教室里的孩子, 看老师很近, 世界很近, 音乐就在身边, 歌声随时响起…… 王珺(本报记者) 本版图片除署名外均选自《新中国教育五十年》画册

|